|

MENU 筑波山 つくば近隣ガイド 茨城県 広告 |

猿島阪東観音霊場

猿島阪東観音霊場は、現在の茨城県古河市、茨城県猿島郡境町、茨城県坂東市、千葉県野田市の4市町にまたがり、番外札所などを含めて38カ所(ほかに掛所有)の札所がある。猿島阪東三十三観音霊場。

12年に一度、巳年(みどし)に御開帳が実施されている。近年では、3月から4月にかけての1ヶ月間行われている。この時期に一斉に御開帳し観音様と縁を結んでもらおうと、地元の人たちが中心となって御開帳を脈々と行ってきた。通常は、一部の寺院を除き、御開帳時以外はほとんどが閉鎖されている。

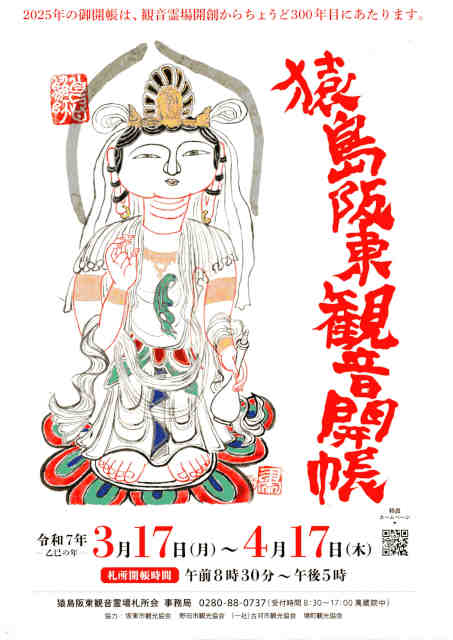

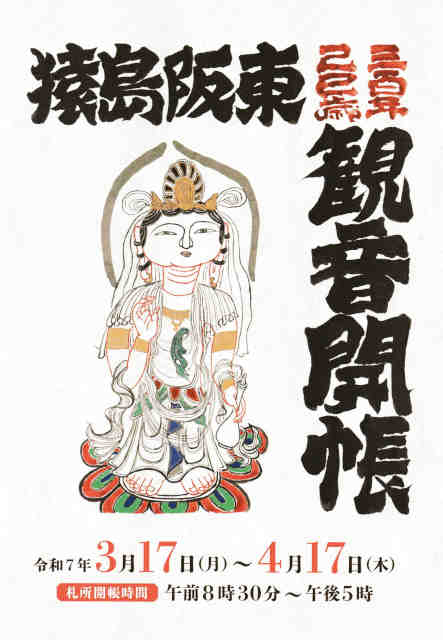

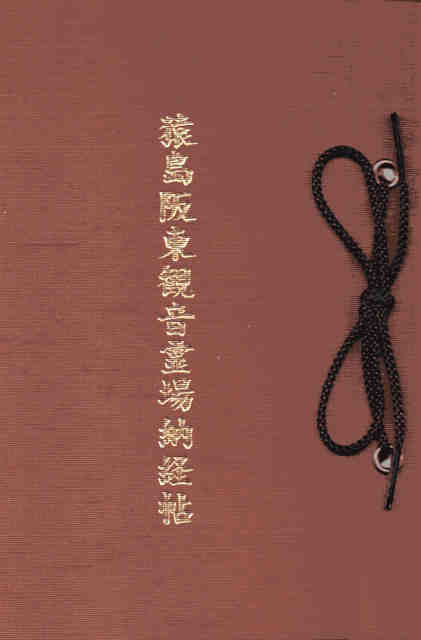

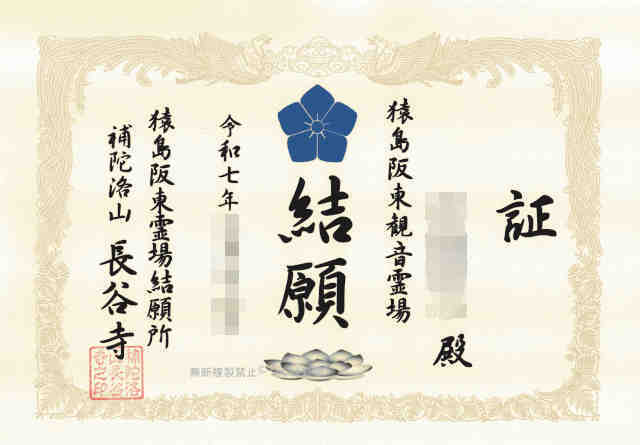

霊場の歴史は古く1725(享保10)年の乙巳の年に生子村(現在の坂東市生子)の萬蔵院52代、 雄弁上人が、遠方の霊場に参詣できない人も観音様と縁を結んでもらおうと下総の地域に霊場を開き最初の 御開帳が行われた。以降脈々と寺院と地元の人たちによって受け継がれ、2025(令和7)年の乙巳の御開帳は、 最初の御開帳からちょうど300年の節目となった。 しかし、札所のなかには明治の廃仏毀釈が最大の要因(その他、火災、暴風など)で、廃寺になった寺も少なくない。 それでも、地元の観音様を守るという強い意志で、観音堂と観音様、さらには観音様だけでも地区の行屋 (公民館、地区センター)へ移してきた経緯がある。 2025(令和7)年の御開帳期間は3月17日(月)から4月17日(木)までの1ヶ月間。 墨書記入済の専用の納経帳「猿島阪東観音霊場納経帖」(2000円)に加え、 霊場札所の由緒などが書かれた観音開帳の案内冊子(100円)が発行された。 専用納経帳への納経料(朱印料)は300円(専用納経帳以外、墨書からの書き入れは500円)。 結願すると、希望者には結願証(1500円=結願札所の33番長谷寺で発行)がある。 各札所には、本尊と参拝者を結ぶ「縁の綱」が張られた。 地元の住民による休憩所も設けられ、お茶や菓子、おにぎりなどの、手厚い接待も行われた。 また、一部の札所には歴史や最近の話題に題材をとった「飾り物」、カラオケや歌手を招いて歌謡ショーが行われるステージなども設けらた。 このほか、各札所の周囲には奉納された「観音御開帳」の赤い幟がたてられ、御開帳の雰囲気を盛り上げるとともに、道案内ともなっている。猿島阪東観音霊場札所会事務局は17番札所、萬蔵院。 なお、下記の記事作成に際し、観音御開帳の冊子を参照した。

猿島阪東観音霊場御開帳チラシ(左)、猿島阪東観音霊場御開帳の案内冊子(中)、専用納経帳「猿島阪東観音霊場納経帖」表紙(右)

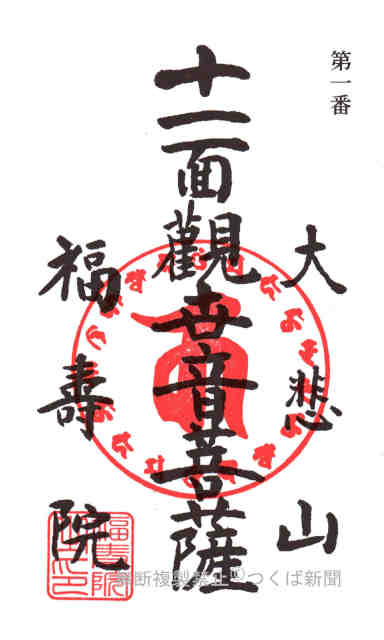

猿島阪東霊場結願証 福寿院 第1番札所。大悲山福寿院。真言宗豊山派。十一面観世音菩薩。 関宿城の祈願寺として本寺に「不動三尊」を奉安、 観音堂の「十一面観音」と「六体観音」は関宿城主久世家の祈願仏。 本堂と並んで観音堂がある。 千葉県野田市関宿台町350。福寿院の地図

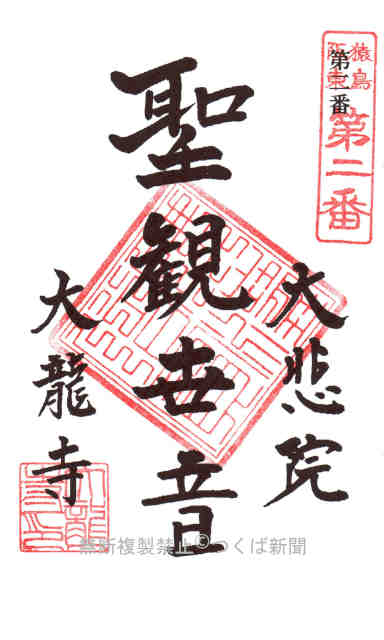

福寿院観音堂(左)、福寿院十一面観世音菩薩御朱印(右) 大悲院 第2番札所。大龍寺亀見山大悲院。浄土宗。聖観世音菩薩。 1577(天正6)年、幡随意上人により開山。明治時代の大火で焼失、その後無住時代が続き荒廃するも 近隣の観音信仰に守られ、現在は本尊の阿弥陀如来とともに浄土七観音が祀られている。 千葉県野田市関宿台町309。大悲院の地図

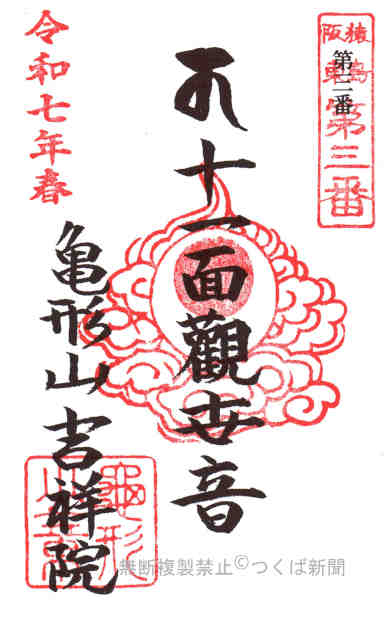

大悲院本堂(左)、大悲院聖観世音菩薩御朱印(右) 吉祥院 第3番札所。亀形山延命寺吉祥院。真言宗豊山派。十一面観世音菩薩。 もと道全院という寺が札所だったが、明治の廃仏毀釈で廃寺。本寺である吉祥院が札所となった。 吉祥院は、1343(興国4)年、義道和尚が地蔵屋敷(現在地の南)で堂を開いたのが最初とされる。 本尊は不動明王。 茨城県猿島郡境町新吉町974。吉祥院の地図

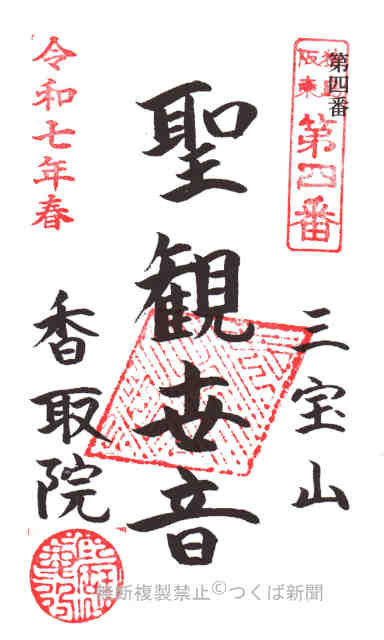

吉祥院本堂(左)、吉祥院十一面観世音菩薩御朱印(右) 香取院 第4番札所。三宝山観音寺香取院。真言宗豊山派。聖観世音菩薩。 1632(寛永9)年、京都・智積院から派遣された順清僧都によって開山。本尊は大日如来。 本堂左手に観音堂がある。 茨城県猿島郡境町塚崎2887−4。香取院の地図

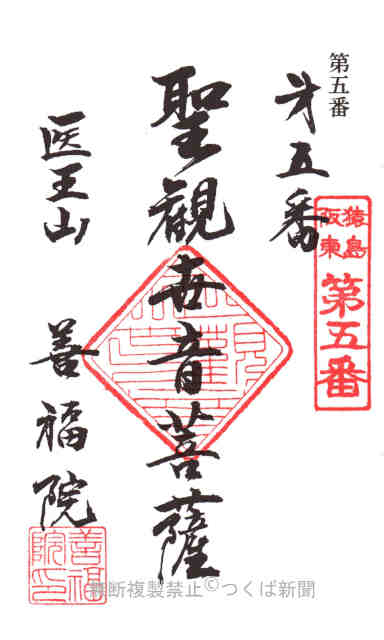

香取院観音堂(左)、香取院聖観世音菩薩御朱印(右) 善福院 第5番札所。医王山善福院。真言宗豊山派。聖観世音菩薩。 創建は、平安時代の「承平」の頃という。本尊は阿弥陀如来。医王山の山号の由来ともなっている 薬師如来も祀られている。 茨城県猿島郡境町横塚319。善福院の地図

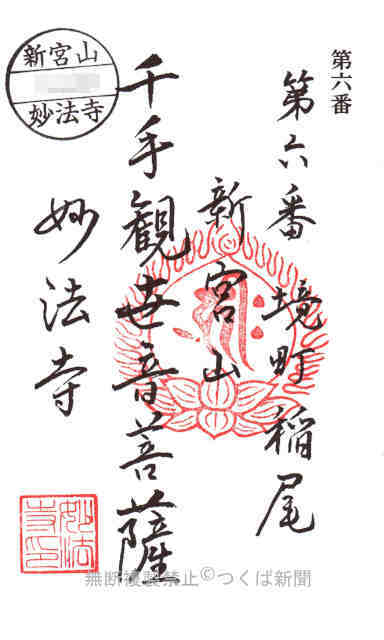

善福院本堂(左)、善福院聖観世音菩薩御朱印(右) 妙法寺 第6番札所。新宮山妙法寺。真言宗豊山派。千手観世音菩薩。 明治初期の廃仏毀釈で廃寺。千手観世音菩薩は集落センターに安置されている。 茨城県猿島郡境町稲尾569−24。妙法寺の地図

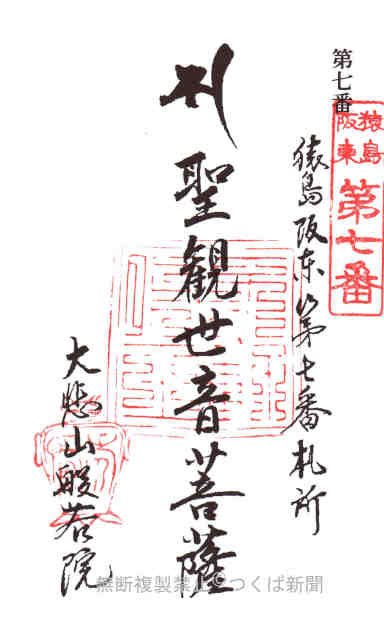

妙法寺(左)、妙法寺千手観世音菩薩御朱印(右) 般若院 第7番札所。大悲山般若院。真言宗豊山派。聖観世音菩薩。 本堂脇に観音堂がある。安置されている聖観世音菩薩は、奈良時代の高僧、行基の作とされ、 白木の一本造りで長い間に両手が欠けてしまい「手無し観音」として信仰されている。 茨城県猿島郡境町志鳥1041。般若院の地図

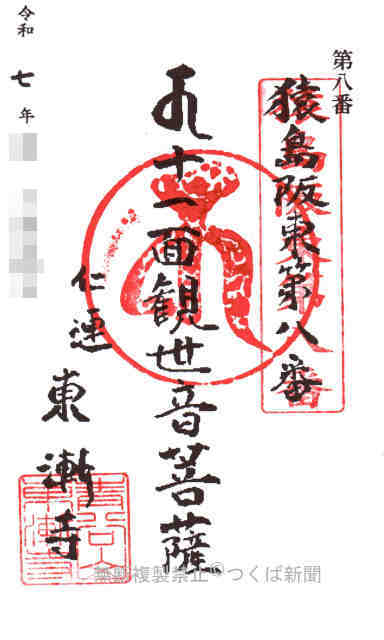

般若院観音堂(左)、般若院聖観世音菩薩御朱印(右) 仲山観世音 東漸寺 第8番札所。青谷山。東漸寺仲山観音堂。真言宗豊山派。十一面観世音菩薩。 739(天平11)年、鑑真和尚が下野国の薬師寺から十一面観音を持ち込み開山した。 その昔、観音堂周辺は湿地帯が広がっており、船で巡礼していたという。 ただ大雨による洪水被害が度々あったことから、本堂を現在の東漸寺の場所に移転、観音堂のみが残った。 安産、子育て、そして特に母乳祈願が知られており、「お乳観音」として古くから信仰を集めている。 茨城県古河市仁連557。仲山観世音の地図

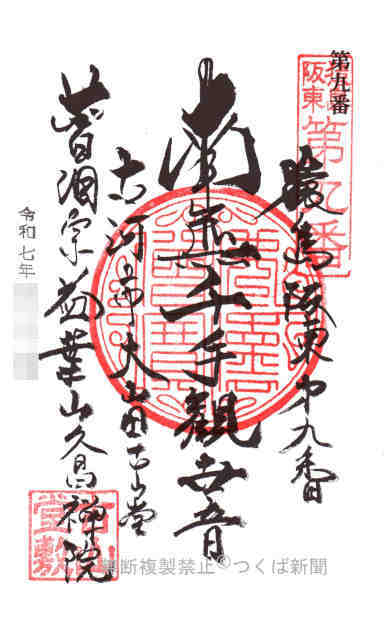

仲山観世音(左)、仲山観世音十一面観世音菩薩御朱印(右) 久昌院 第9番札所。益葉山久昌院。曹洞宗。千手観世音菩薩。 本尊は釈迦牟尼仏。境内には2つの観音堂が本堂向かって左手に並んでいる。 ひとつは千手観音が祀られ、巳年の猿島阪東の第9番札所、もうひとつは十一面観音が祀られ、 午年の葛飾坂東の第11番札所となる。2つの霊場となっている唯一の札所。 本堂前の枝垂桜が御開帳時に満開となる。 茨城県古河市山田503。久昌院の地図

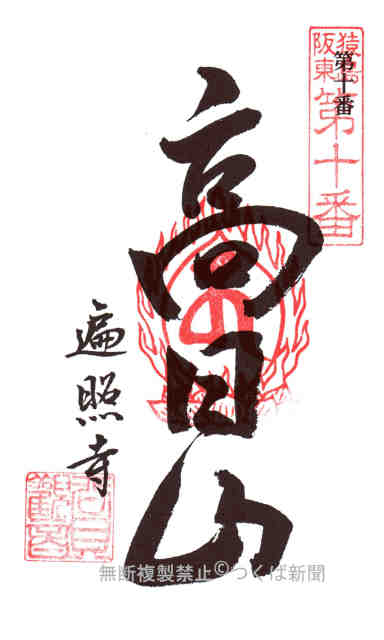

久昌院千手観音堂(左)、久昌院千手観世音菩薩御朱印(右) 遍照寺 第10番札所。高日山妙光院遍照寺。谷貝の観音様。天台宗。十一面観世音菩薩。 1471(文明3)年の開創とされる。本尊は阿弥陀如来。御開帳される十一面観世音菩薩は、 古来から「谷貝の観音様」として信仰を集めている。本堂は2016(平成28)年に落成、新本堂で 初めての御開帳。 茨城県古河市谷貝870。遍照寺の地図

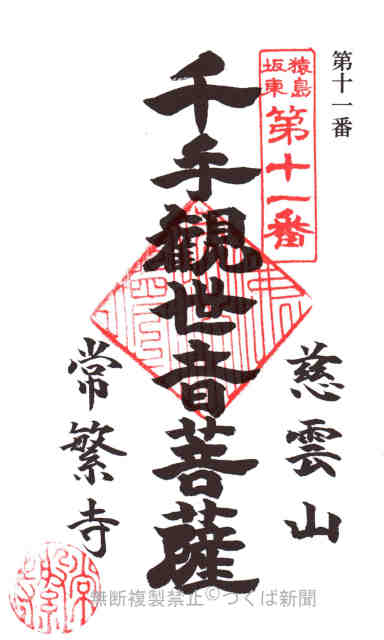

遍照寺本堂(左)、遍照寺十一面観世音菩薩御朱印(右) 常繁寺 第11番札所。慈雲山。浄土宗。千手観世音菩薩。 1375(永和元)年、浄土宗の第7祖了譽聖冏(りょうよしょうげい)上人が観音堂を建てた のが始まりとされる。のちに逆井城主・逆井常繁(さかさい・つねしげ)が同上人に帰依し天文年中 に伽藍を整備した。弟の利光が兄の菩提を弔らうため常繁寺と改称された。 茨城県坂東市逆井883。常繁寺の地図

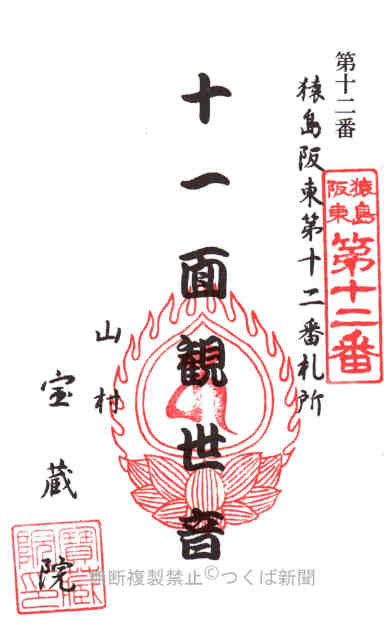

常繁寺観音堂(左)、常繁寺千手観世音菩薩御朱印(右) 宝蔵院 第12番札所。真言宗豊山派。十一面観世音菩薩。 明治初期に廃寺。かつての観音堂跡地に建てられた公民館に十一面観世音菩薩を安置し関係者により守っている。 茨城県坂東市山321。宝蔵院の地図

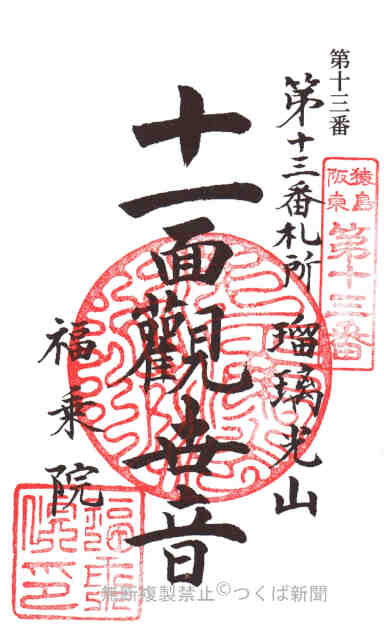

宝蔵院(左)、宝蔵院十一面観世音菩薩御朱印(右) 福乗院 第13番札所。瑠璃光山。真言宗豊山派。十一面観世音菩薩。 創建不詳ながら、室町時代の板碑はじめ江戸時代の供養塔が多数あることから古い歴史を持つ 大きな寺院だったと思われる。明治時代に入り神仏分離の影響で廃寺。その後火災で本堂や仏具類は 失ったが、観音像と観音堂は災いを逃れた。現在の観音堂は1977(昭和52)年の御開帳時に建て替えらえた。 茨城県坂東市菅谷699−2。福乗院の地図

福乗院観音堂(左)、福乗院十一面観世音菩薩御朱印(右) 慈眼院 第14番札所。慈眼院。真言宗豊山派。聖観世音菩薩。 江戸時代まで隣接する香取神社と神仏混合で祀られていた。明治の神仏分離により廃寺となった。 本尊の不動明王と聖観世音菩薩、境内跡に建てられた集落センター内に安置している。 茨城県猿島郡境町下小橋411−1。慈眼院の地図

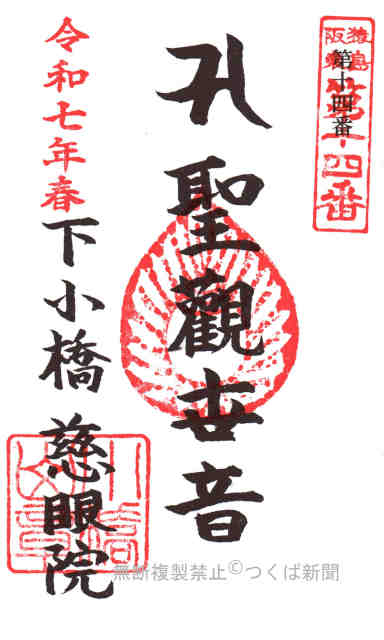

慈眼院(左)、慈眼院聖観世音菩薩御朱印(右) 大照院 第15番札所。教王山神護寺大照院。天台宗。聖観世音菩薩。 観音様は同寺の末寺、宝光寺にあったが、廃寺となったため本寺である同寺に札所とともに移された。 大照院は973(天延元)年、恵心僧都の開基。本尊は延命地蔵菩薩。 現在の本堂は2019(令和元)年11月に落成。300年ぶりの建て替え。 観音堂は参道左手にある。 茨城県猿島郡境町伏木2153。大照院の地図

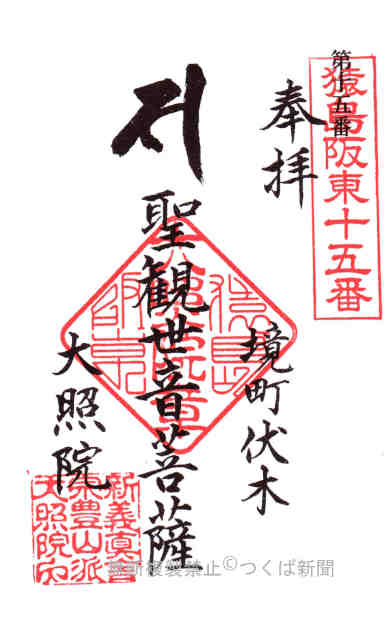

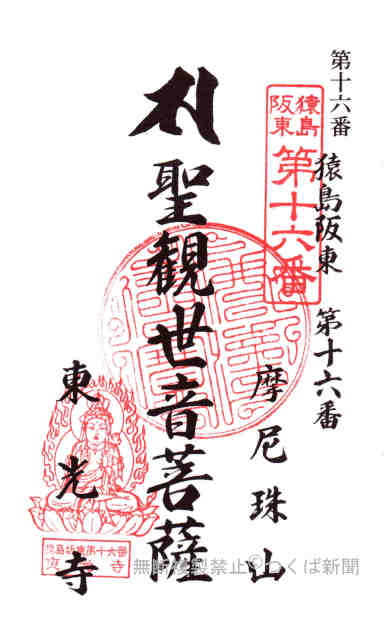

大照院観音堂(左)、大照院聖観世音菩薩御朱印(右) 東光寺 第16番札所。摩尼珠山。真言宗豊山派。聖観世音菩薩。 観音様は、現在の境町に観行院に祀られていたもので、火災により廃寺となり、札所とともに 移された。東光寺は1428(正長元)年、廣円法師の開山。本堂と並んで薬師堂があり、ここに観音様が祀られている。 茨城県坂東市長須1550。東光寺の地図

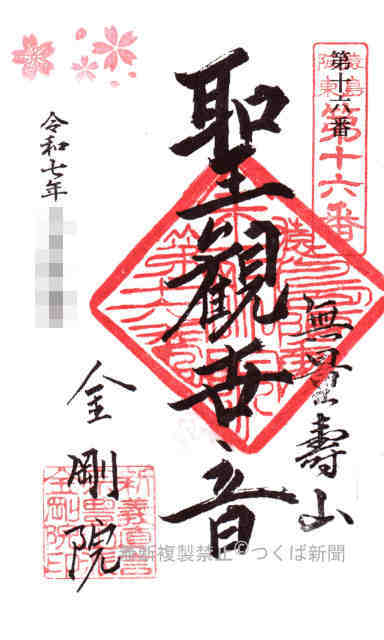

東光寺観音堂(左)、東光寺聖観世音菩薩御朱印(右) 金剛院 第16番札所。無量寿山。真言宗豊山派。聖観世音菩薩。 16番札所は、若林村の観行院だったが、火災で廃寺になり、観音像とともに札所は本寺の 東光寺に移された。しかし、追慕の情と観音信仰の高まりによって若林村内の金剛院に観音像を建立し 札所を設けた。金剛院の本尊は阿弥陀如来。本堂向かって右側に観音堂がある。 茨城県猿島郡境町若林1916−1。金剛院の地図

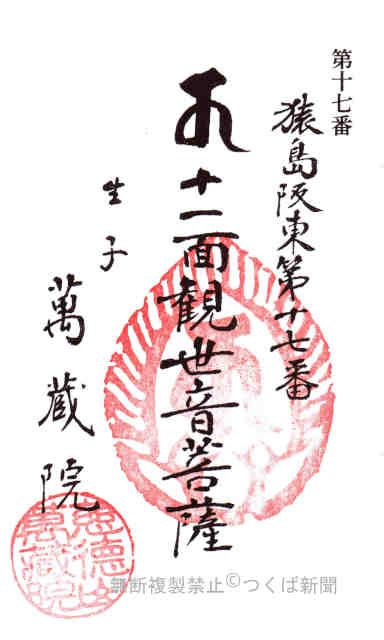

金剛院観音堂(左)、金剛院聖観世音菩薩御朱印(右) 萬蔵院 第17番札所。神護護国聖宝寺慈徳山萬蔵院。真言宗豊山派。十一面観世音菩薩。 870(貞観12)年、理源大師聖宝が開創。本尊は胎蔵界大日如来。 第52世雄弁上人が猿島阪東霊場を創設した。本堂の手前、向かって左手に観音堂がある。 茨城県坂東市生子1617。萬蔵院の地図

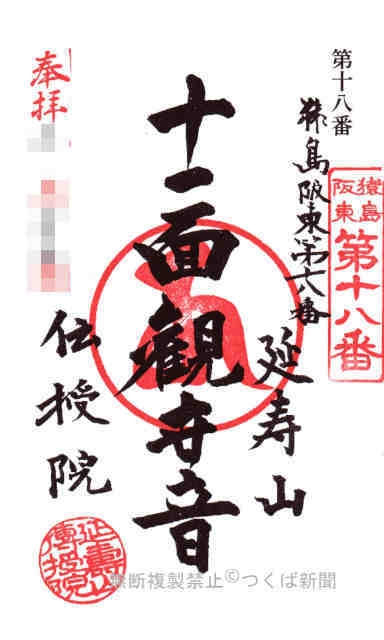

萬蔵院観音堂(左)、萬蔵院十一面観世音菩薩御朱印(右) 伝授院 第18番札所。延寿山。真言宗豊山派。十一面観世音菩薩。 伝授院は、現在残る棟札に「弘治2年(1556年)」とある。その頃の創建と考えられるが詳細は不明。 その後、何回か災害に遭い、そのたびに再建されたが、明治期に竜巻で壊れ、 寺を維持していくのが難しくなったという。現在は観音堂が残る。 茨城県坂東市借宿110−2。伝授院の地図

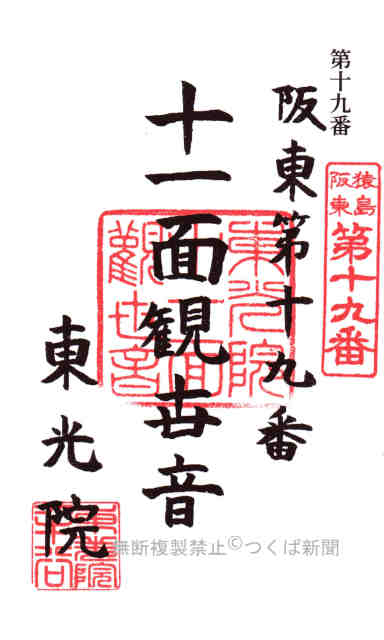

伝授院観音堂(左)、十一面観世音菩薩御朱印(右) 東光院 第19番札所。浄土宗。十一面観世音菩薩。 東光院は、この地を開拓した木村家の2代目、木村大膳により1658(万治元)年に寺を本家脇に、観音堂を現在地に創建した。明治の廃仏毀釈で寺は廃寺となり観音堂のみが残った。 その観音堂も明治期の竜巻で、残材で再建されたのが現在の堂。 茨城県坂東市半谷852。東光院の地図

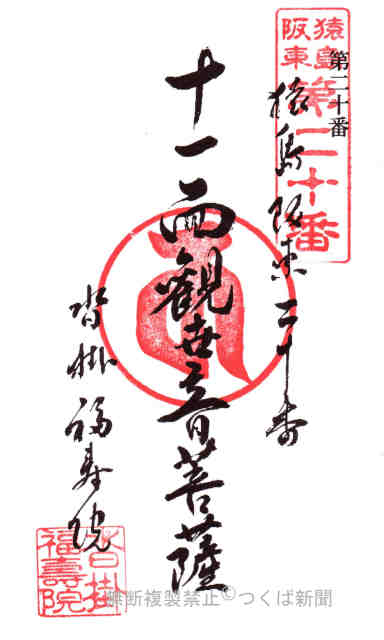

東光院観音堂(左)、東光院十一面観世音菩薩御朱印(右) 福寿院 第20番札所。真言宗豊山派。聖観世音菩薩。 堀田堂敷の約100戸の木村家が観音様を守っている。境内の大欅は、御開帳時に計測するのが習わし。 茨城県坂東市沓掛4011。福寿院の地図

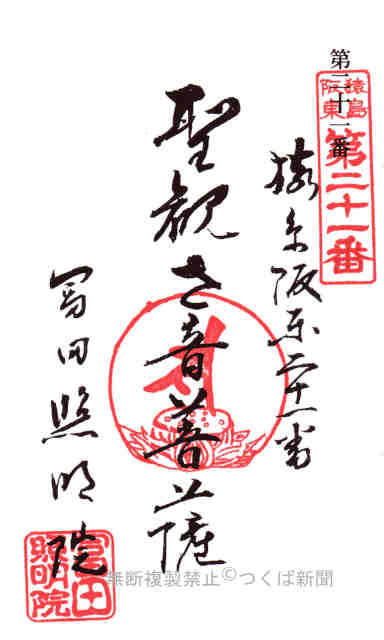

福寿院観音堂(左)、聖観世音菩薩御朱印(右) 照明院 第21番札所。真言宗豊山派。聖観世音菩薩。 1648(慶安元)年、徳川幕府から朱印地を賜った記録が残る。明治の廃仏毀釈で廃寺となった。 観音像は地区公民館に移され、地元の人たちによって札所が守られている。 茨城県坂東市富田658−1。照明院の地図

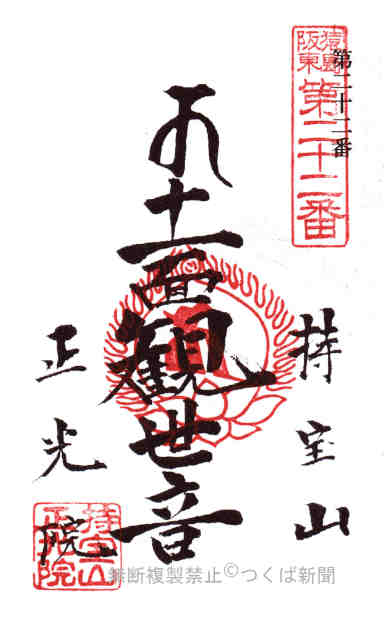

照明院(左)、照明院聖観世音菩薩御朱印(右) 正光院 第22番札所。持宝山正光院善通寺。真言宗豊山派。十一面観世音菩薩。 創建は1532(天文元)年、祐傳和上による。本尊は十一面観世音菩薩、大日如来、阿弥陀如来。 本堂に向かって左手にある観音堂には、本尊と違う十一面観世音菩薩が安置されている。 茨城県坂東市弓田1704ー3。正光院の地図

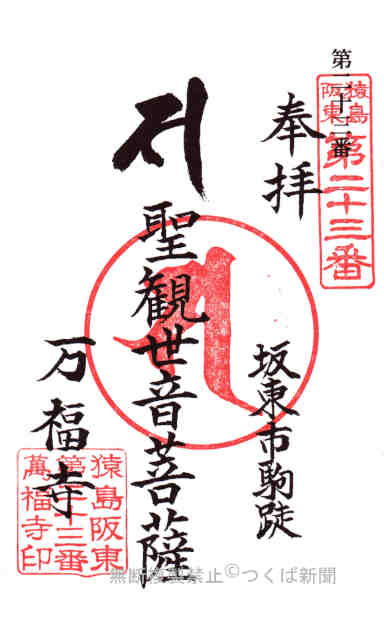

正光院観音堂(左)、正光院十一面観世音菩薩御朱印(右) 万福寺 第23番札所。真言宗豊山派。聖観世音菩薩。 寺は廃寺になっており、観音堂のみが残る。地元の人たちによって札所が守られている。 茨城県坂東市駒跿。万福寺の地図

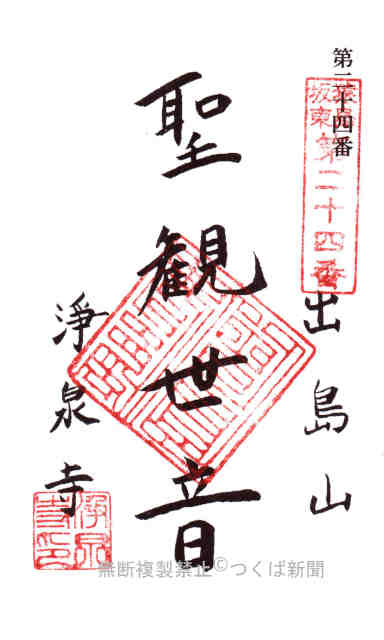

万福寺観音堂(左)、万福寺聖観世音菩薩御朱印(右) 浄泉寺 第24番札所。出島山。浄土宗。聖観世音菩薩。 1446(文安3)年創建。本尊は阿弥陀如来、観音菩薩、勢至菩薩の阿弥陀三尊像。 茨城県坂東市上出島821。浄泉寺の地図

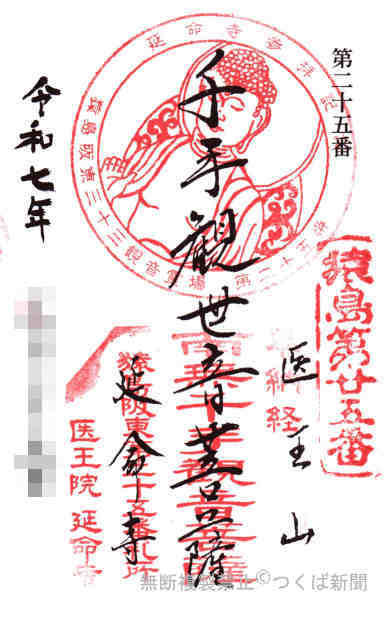

浄泉寺本堂(左)、浄泉寺聖観世音菩薩御朱印(右) 延命寺 第25番札所。医王山。真言宗豊山派。千手観世音菩薩。 法師元照上人によって開山。9代安成上人によって中興される。本尊は大日如来。 薬師堂には茨城県指定文化財にもなっている平将門の守り本尊、薬師如来が祀られている。 茨城県坂東市岩井1111。延命寺の地図

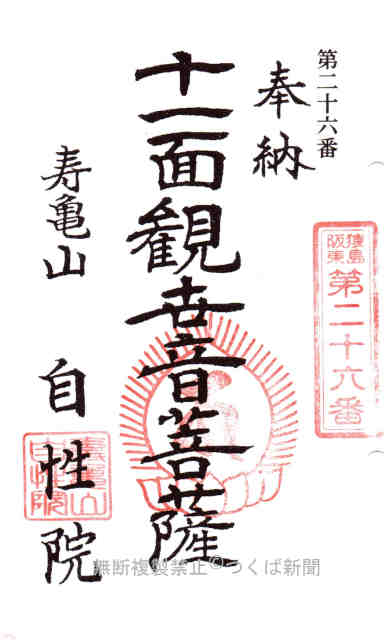

延命寺本堂(左)、延命寺千手観世音菩薩御朱印(右) 自性院 第26番札所。寿亀山金剛寺自性院。真言宗智山派。十一面観世音菩薩。 1516(永正13)年、中興開山。本尊は不動明王。 茨城県坂東市馬立593−1。自性院の地図

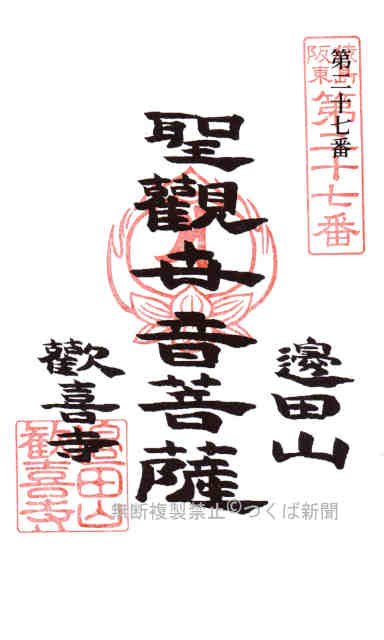

自性院本堂(左)、自性院十一面観世音菩薩御朱印(右) 歓喜寺 第27番札所。辺田山。真言宗豊山派。聖観世音菩薩。 本堂向かって左手に観音堂がある。 境内には坂東市天然記念物の江戸彼岸桜の名樹があり、御開帳時に満開となって参拝者を迎える。 茨城県坂東市辺田978。歓喜寺の地図

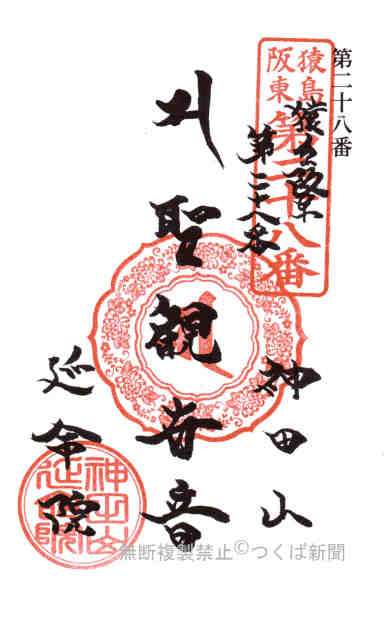

歓喜寺観音堂(左)、歓喜寺聖観世音菩薩御朱印(右) 延命院 第28番札所。神田山延命院。真言宗智山派。聖観世音菩薩。 関宿藩領だった時代、旱魃による雨乞祈祷の依頼を成功させた。それにより藩主から 伝教大師作と伝わる聖観世音菩薩像と観音堂の寄進を受けた。観音堂は寺に見舞われた何度もの火災 の難を逃れその姿を現在に伝えている。 茨城県坂東市神田山715−1。延命院の地図

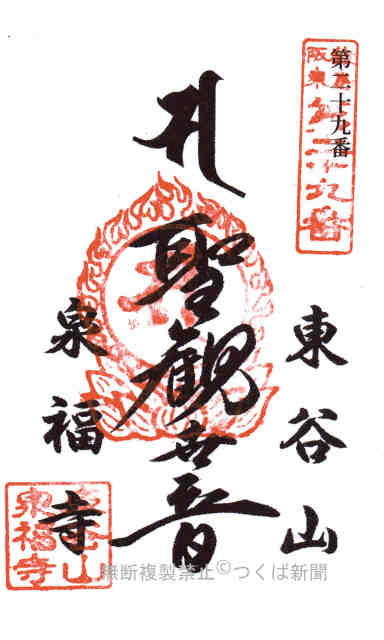

延命院観音堂(左)、延命院聖観世音菩薩御朱印(右) 泉福寺 第29番札所。東谷山。天台宗。聖観世音菩薩。 724(神亀元)年、法相宗の高僧、行基菩薩の開創とされる。行基自ら聖観世音菩薩像を彫刻し 本尊としたと伝わる。1219(健保6)年、天台宗、本尊も阿弥陀如来とした。 観音像は開創以来難を逃れ参詣者を迎えている。 茨城県坂東市大谷口381。泉福寺の地図

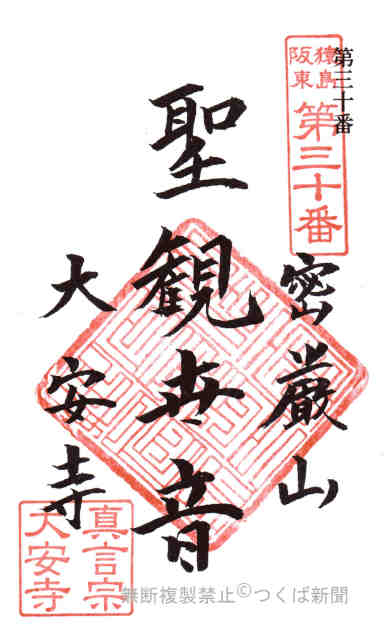

泉福寺本堂(左)、泉福寺聖観世音菩薩御朱印(右) 大安寺 第30番札所。密厳山。真言宗豊山派。聖観世音菩薩。 心源和上の開創。寛永年間、弘恵和上が中興開山。現在の本堂は2001(平成13)年の建立。 茨城県坂東市矢作1856。大安寺の地図

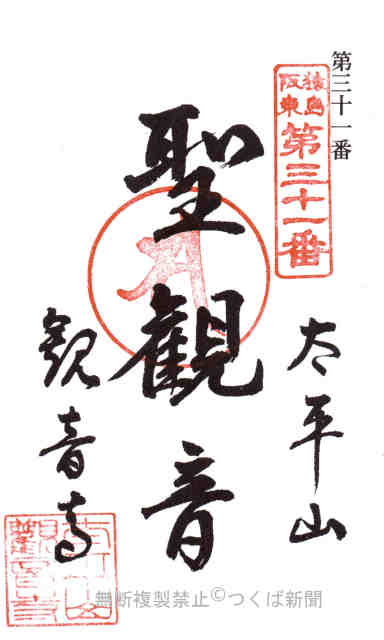

大安寺本堂(左)、大安寺聖観世音菩薩御朱印(右) 観音寺 第31番札所。太平山浄国院観音寺。真言宗豊山派。聖観世音菩薩。 1284(弘安7)年、行基の開基と伝えられる。本尊は大日如来。本堂向かって左手に観音堂がある。 御開帳時には大蛇の飾り物で知られる。また大きな榧の木のある寺として知られる。 茨城県坂東市莚内418。観音寺の地図

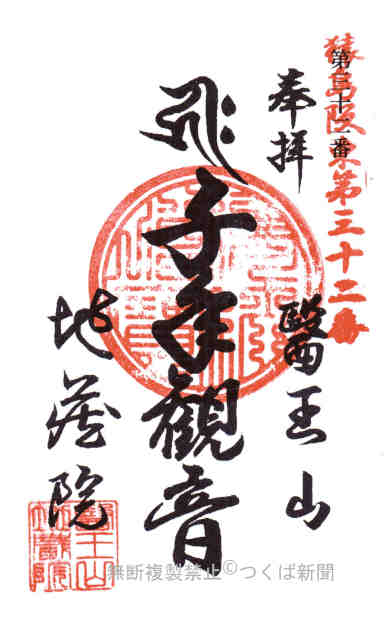

観音寺観音堂(左)、観音寺聖観世音菩薩御朱印(右) 地蔵院 第32番札所。佐々木寺醫王山地蔵院。真言宗智山派。千手観世音菩薩。 鎌倉時代、来正和尚の開山とされる。本尊は阿弥陀如来。観音堂に安置される千手観世音菩薩は、 秘仏で、御開帳時以外は見ることができない。親指程度の大きさの極めて小さい観音様。 茨城県坂東市小山977。地蔵院の地図

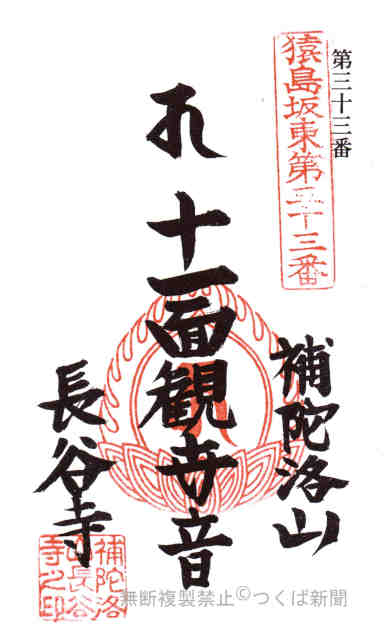

地蔵院観音堂(左)、地蔵院千手観世音菩薩御朱印(右) 長谷寺 第33番札所。補陀洛山極楽院長谷寺。長谷の観音様。真言宗智山派。十一面観世音菩薩。 結願の札所。800(延暦19)年以前に開創という。御本尊は不動明王。 同寺の十一面観世音菩薩は奈良・長谷寺の末木で作られたとされる。 平安時代、征夷大将軍の坂上田村麻呂が奥州征伐に向かう際、安置され祈願したと伝わる。 茨城県坂東市長谷1850−1。長谷寺の地図

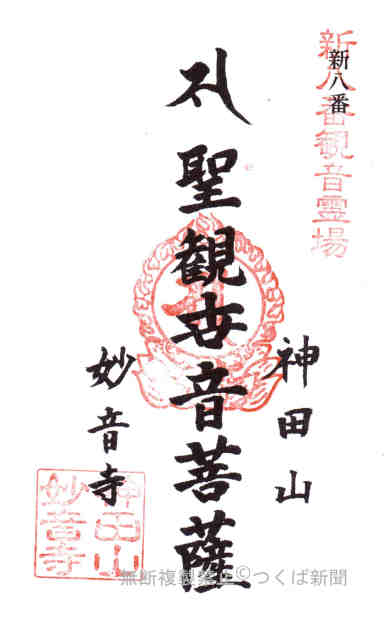

長谷寺(左)、長谷寺十一面観世音菩薩御朱印(右) 妙音寺 新8番札所。神田山正覚院妙音寺。真言宗豊山派。聖観世音菩薩。 鎌倉時代、長伽和尚によって開山。慶賢和尚が中興開山。 本尊は江戸時代中期、本尊は、江戸時代中期、10世宥栄和尚によって金剛界大日如来が祀られた。 現在の本堂は1923(大正12)年の再建。本堂向かって左手に観音堂がある。 茨城県坂東市神田山727−1。妙音寺の地図

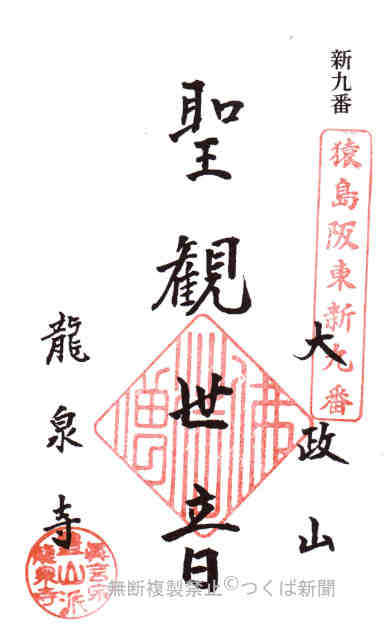

妙音寺観音堂(左)、妙音寺聖観世音菩薩御朱印(右) 龍泉寺 新9番札所。大政山。真言宗豊山派。聖観世音菩薩。 聖観世音菩薩を本尊としていたが、明治に入ってからは阿弥陀如来を本尊として受け継いだ。 茨城県坂東市沓掛3683。龍泉寺の地図

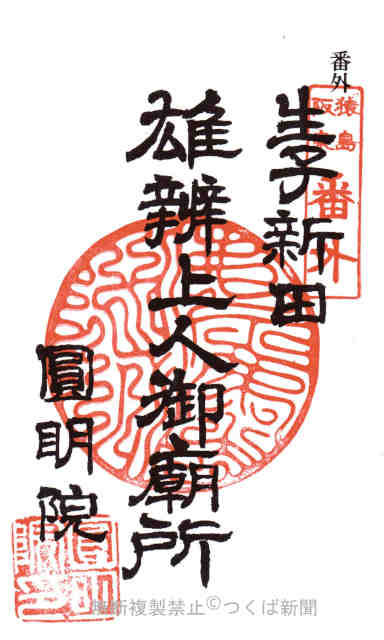

龍泉寺本堂(左)、龍泉寺聖観世音菩薩御朱印(右) 円明院 番外札所。雄弁上人御廟所。真言宗豊山派。 霊場の開祖、雄弁上人の墓とその弟子70人によって建立された碑がある。 上人は、71歳で自らの終焉を悟り、この円明院に石室を造り入定した。 茨城県坂東市生子新田152。円明院の地図

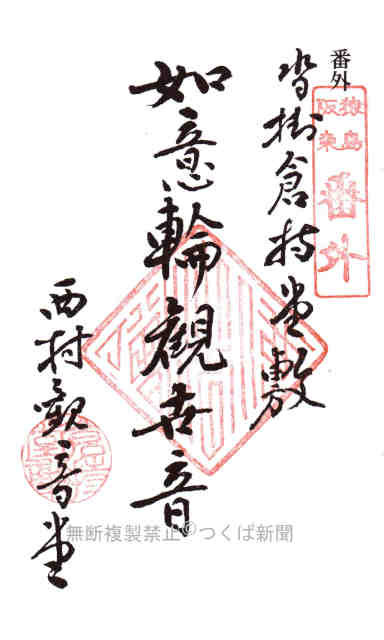

円明院、雄弁上人御廟所(左)、円明院雄弁上人御廟所御朱印(右) 西村観音堂 番外札所。沓掛西村観音堂。あかんどう。真言宗豊山派。如意輪観世音菩薩。 昔から「あかんどう」と呼ばれており、仏前、墓前に供える水「閼伽水(あかすい)」を汲み上げる 井戸があったことからという。 茨城県坂東市沓掛1589。西村観音堂の地図

西村観音堂(左)、西村観音堂如意輪観世音菩薩御朱印(右) 小泉観音堂 猿島阪東三十三観音霊場掛所。 観音堂は、日光東照宮の彫刻などで知られる左甚五郎が一晩で造ろうとしたが天井板1枚を 残して夜が明けてしまったという伝説が残る。そのため「一夜造りの観音堂」の異名がある。 茨城県坂東市小泉。観音堂の地図

小泉観音堂

copyright © 2007-2026 つくば新聞 by tsukubapress.com all rights reserved.

|