|

MENU 筑波山 つくば近隣ガイド 茨城県 広告 |

古河市

古河市は、茨城県の最西部に位置し、利根川と渡良瀬川の合流部に位置する。

その合流点にある渡良瀬遊水地には、広大な自然が残る。

2005(平成17)年9月12日、旧古河市と猿島郡総和町、猿島郡三和町が合併して新しい古河市が誕生した。 JR東北本線(宇都宮線)と国道4号が南北に縦断、国道125号と国道354号が東西に横断する。 人口は139,344人(2020年国勢調査、140,946人=2015年国勢調査)、面積は123.58平方km。 旧古河市は、古くは「許我(こが)」と表記し、万葉集にも詠まれている。関東平野のほぼ中央に位置する。 歴史上、最初に注目を集めるのは室町時代、鎌倉公方・足利成氏が本拠を移し、古河公方と呼ばれた。 江戸時代、土井家16万石の城下町として、そして日光街道の宿場町として、 さらに、利根川と渡良瀬川の両河川が合流する位置にあり、水陸交通の要衝として栄えた。 明治時代には、周辺に養蚕農家が多かったこともあり製糸の町として知られている。 江戸時代は葛飾郡に属し、明治初期に西葛飾郡に移行。1889(明治22)年の町村制施行に伴い、 旧古河市域には西葛飾郡古河町、西葛飾郡新郷村が誕生する。 1896(明治29)年4月1日、西葛飾郡が廃止され猿島郡と統合、猿島郡古河町、猿島郡新郷村となる。 1950(昭和25)年8月1日、古河町は、茨城県内では、水戸市、日立市、土浦市に次いで4番目に市制施行した。 その後1955(昭和30)年3月15日、新郷村を編入した。 合併前の人口は58,727人(2000年国勢調査)、面積は21.00平方km。 旧総和町は、江戸時代は葛飾郡に属し、明治初期に西葛飾郡に移行。1889(明治22)年の町村制施行に伴い、 旧総和町域にはいずれも西葛飾郡で、勝鹿村、岡郷村、桜井村、香取村が誕生する。 1896(明治29)年4月1日、西葛飾郡が廃止され猿島郡と統合する。 1955(昭和30)年3月16日、勝鹿村、岡郷村、桜井村、香取村が合併し総和村となり、1968(昭和43)年1月1日、町制施行した。 合併前の人口は48,007人(2000年国勢調査)、面積は52.80平方km。 旧三和町は、江戸時代は猿島郡と結城郡に属した。 1889(明治22)年の町村制施行に伴い、猿島郡幸島村、猿島郡八俣村、結城郡名崎村が誕生した。 1955(昭和30)年2月11日、幸島村、八俣村、名崎村が合併し三和村となり、1969(昭和44)年1月1日、町制施行した。 合併前の人口は39,718人(2000年国勢調査)、面積は49.78平方km。 利根渡良瀬自転車道は茨城の自転車道へ。 古河総合公園 古河公方公園。面積約23ha(整備済み分)。1975(昭和50)年に開園した。約2000本の桃の木が有名。春には桃まつりが開催される。 大賀蓮やあやめ園などもあり、四季折々の花を楽しむことができる。 古河の桃は、江戸時代初期、藩主の土井利勝が、領民の生活を少しでも豊かにしようと、江戸の家臣の子供たちに桃の種を拾い集めさせ、古河に送ったものが始まり。 桃は成長が早く、2、3年で成長する上、食べることが出来る。また、樹木は薪としても利用できるためといわれている。 その後天保年間(1764〜80年)の頃に、桃の植え替えが行われたことにより、桃の名所として知られるようになった。 当時植えられていた桃は、半兵衛、金時、天津、水密などの食用の品種だった。明治時代にはさらに花見が盛んになり、 期間中は上野駅から臨時列車がでたり、会場では芸子の舞いや、競馬大会なども行われたという。 戦中に桃林は、食糧増産のため、麦や陸稲の畑に変えられてしまった。その後復活の機運が高まり、1973(昭和48)年から整備が開始された。 そのとき植えられた桃(現在見られる桃)は、矢口、源平、寿里桃など食用ではない花桃。開花時期には桃まつりが開催される=下記参照。 また、園内には国の重要文化財に指定されている旧飛田家住宅はじめ、旧中山家住宅(茨城県指定文化財)、 古河公方足利成氏館跡(茨城県指定文化財)、古河公方足利義氏墓所(茨城県指定文化財)などの文化施設がある。 2003(平成15)年、ユネスコとギリシャが主催し、世界の主要な文化景観の保護と管理を目的とした顕著な活動に対して与えられる 「メリナ・メルクーリ国際賞」を、日本で初めて受賞した。駐車場有、無料(桃まつり期間中は有料)。 古河市鴻巣399−1。古河総合公園の地図

浄円坊の池(左)、御所沼(右) 古河桃まつり 古河桃まつりは、3月下旬から4月上旬にかけて、5種類約1500本の桃がある古河総合公園を会場に開催される。 総合公園の桃林は、日本一の桃林とされる。総合公園の開園間もない1977(昭和52)年に第1回が開催されている。 桃は、桜に比べて濃い色の花が特徴。鮮やかな印象で、写真に映える。 まつり期間中は、屋外のステージでさまざまなイベントが実施されるほか野点なども行われる。また露店なども多くの出店がある。 総合公園駐車場は期間中、有料となるほか、周辺には無料の臨時駐車場も設けられる。

開花した桃

桃まつり期間中、会場に登場したバルーン古河城(左)、伝統芸能などが披露される桃まつりステージ(右) 旧飛田家住宅 現在の常陸太田市金砂郷の農家にあった屋敷で、「曲屋」形式の特徴を伝えている。国指定文化財。建物の面積は約142平方m。18世紀前半の建築と考えられている。 L字型の突出部に「厩(うまや)」があり、西側に「土間」、中央に「板の間」、東北奥に「部屋」、さらに東側には「座敷」「板の間」がある。 1968(昭和43)年に国の文化財の指定を受け、1975(昭和50)年に古河総合公園内に移築された。 古河市鴻巣1024。旧飛田家住宅の地図

旧飛田家住宅 旧中山家住宅 現在の坂東市辺田の農家にあった屋敷で「直屋」形式の特徴を伝えている。建物の建築面積は約184平方m。 建築年代は不明ながら、床板の裏に「延宝二年」(1674年)の墨書が見つかっており、17世紀のものと推定されている。 南側に2カ所の出入り口があり、東側の広い「土間」、中央の「広間」、西側の「座敷」、さらにその奥の「納戸」からなる。 1973(昭和48)年に茨城県の文化財の指定を受けた。古河総合公園内、旧飛田家住宅脇に移築された。 古河市鴻巣1045。旧中山家住宅の地図

旧中山家住宅 古河公方 室町時代、関東地方を治めていた第5代鎌倉公方・足利成氏が、享徳の乱で鎌倉を追われ、1455(享徳4)年、古河を本拠とすることで成立した。 以降、政氏、高基、晴氏、義氏と5代、約130年間引き継がれた。 古河公方の成立は、関東地方はさまざまな勢力の覇権争いを呼び、関東での戦国時代の幕開けとして、日本史上重要な位置を占めている。 1582(天正10)年、義氏の死去で自然消滅となる。 その後、義氏の長女・氏姫は、豊臣秀吉の命で、3代・高基の弟の子孫、足利国朝と婚姻させ、古河公方家を再興させた。 下野国喜連川(現栃木県さくら市)に所領を得、喜連川氏を名乗った。喜連川氏は、明治時代になると足利氏に戻し、現在も続いている。 古河公方館跡 古河総合公園内に古河公方館跡がある。古河公方初代、足利成氏が1455(享徳4)年に築城。鴻巣御所とも呼ばれた。 このほか、古河御所とも呼ばれた古河城の本丸跡の標柱が渡良瀬川の堤防にある(古河城は、現在の渡良瀬川河川敷にあったため、 その遺稿は河川改修によりほとんど残っていない)。 古河市鴻巣。古河公方館跡の地図

古河総合公園内の古河公方館跡 徳源院跡 興王山徳源院といい、鎌倉・円覚寺末、臨済宗の寺だった。夢窓国師の開山とも、大円国師の開山とも伝えられる。 いつごろ廃寺になったかは不明。茨城県指定文化財。 古河公方足利義氏と、その孫、喜連川義親の墓がある。古河総合公園内にあり、周囲は桃林に囲まれている。 古河市鴻巣。徳源院跡の地図

徳源院跡 古河総合公園の大賀蓮 古河総合公園の大賀蓮沼で毎年6月下旬から7月中旬にかけて咲く大賀蓮。色鮮やかなピンク色の花が特徴。花は早朝から午前9時ごろまでが美しい。 大賀蓮は植物学者の大賀一郎博士が1951(昭和26)年、千葉市で約2000年前の弥生時代の地層から発見したハスの種を 翌1952(昭和27)年に発芽させたことからこの名がある。 「古代ハス」とも呼ばれる。古河総合公園では1975(昭和50)年に千葉市から譲り受けた。現在は約3000平方mの大賀蓮沼が整備されている。

大賀蓮 古河総合公園の桜 古河総合公園の入口道路が桜並木となっている。桃の時期とかぶるため注目度が低いのは残念だが立派な桜が出迎えてくれる。

古河総合公園の桜 古河総合公園御所の梅林 古河総合公園の旧飛田家住宅、旧中山家住宅前にある。 村の生活の風景を再現する場と位置付けられ梅をはじめお茶などが植えられている。 桃に先立って来園者を楽しませていたが、ウメ輪紋ウイルス(プラムポックスウイルス) に感染したことから2012(平成24)年度にすべて伐採、 現在ある梅はその後植栽されたもの。

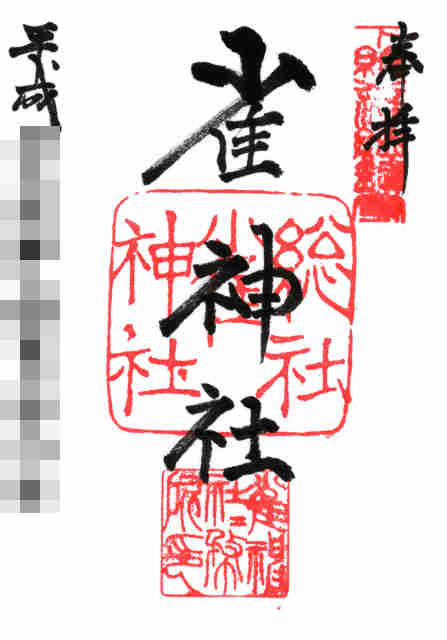

梅林 雀神社 祭神は、大己貴命、少彦名命、事代主命。古河総鎮守。旧郷社。地元では「お雀様」の愛称で親しまれている。 創建は不明だが、およそ1100年前、出雲大社から勧請したと伝えられている。 古河公方の時代から、歴代の古河城主の尊崇厚く、1556(弘治2)年には、足利晴氏の夫人が鰐口を寄進したことが記録に残る。 社殿は1605(慶長10)年、古河城主・松平康長公の造営。1953(昭和28)年、渡良瀬川の堤防工事のため社殿を東側へ50m移動した。 4月の第2日曜日に永代太々神楽が奉納される(下記参照)。 御朱印、オリジナル御朱印帳有。御朱印については御朱印・神社も参照。 古河市宮前町4−52。雀神社の地図

雀神社拝殿

雀神社本殿(左)、同じく神楽殿(右)

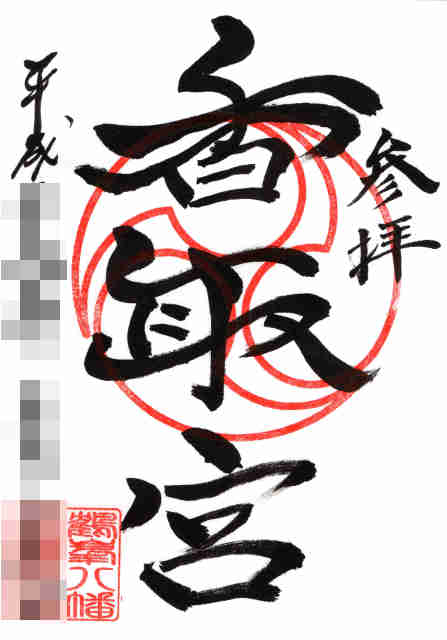

雀神社御朱印(右)、オリジナル御朱印帳表紙(中)、御朱印帳裏表紙(右) 雀神社例大祭 9月の最終土日に開催、土曜日に神輿の渡御、日曜日に悪戸新田獅子舞の奉納がある。 従来同例大祭は7月最終土日に開催されていたが、2024(令和6)年から9月開催に変更となった。 神社神輿は、「古河市民号」の愛称がある。台輪3尺8寸(約1、15m)、総高さ11尺(約3、3m)、 屋根幅7尺(約2、1m)、総重量250貫(約1、1トン)ある。製作は栃木県石橋町(現下野市)の神輿師、小川政次による。 1986(昭和61)年11月10日、昭和天皇の御在位60年奉祝パレードで東京・銀座中央通りを新橋から皇居まで 担ぎ昭和天皇の御拝謁を賜った天覧神輿。

宮出しされる神社神輿 悪戸新田獅子舞 「ささら」とも呼ばれる。雀神社=上記参照=の例大祭に行われる。 従来、7月最終日曜日に行われていたが2024(令和6)年から例大祭の開催日変更に伴い9月最終日曜日に変更となった。古河市指定無形民俗文化財。 雀神社で早朝に奉納の舞(四方固め)をした後、夕方まで神社周辺の各町約30ヶ所をまわる。移動は隊列を組み笛の演奏がある。 各町に入ると正装したその町の者が先導するなど格式の高さをうかがわせる。舞は3人一組で行い笛の伴奏に体の前に付けた太鼓を打ち鳴らしながら舞う。 室町時代、古河公方、足利利成(しげうじ)の命により、当時この地方に流行した悪疫の平癒退散を祈願して舞ったのが最初とされる。 代々、渡良瀬川沿いにあった集落、悪戸新田に伝わっていたが、1910(明治43)年から1918(大正7)年にかけて行われた 渡良瀬川の河川改修により、悪戸新田が河川敷となって消滅したため一時行われなくなった。 1926(昭和元)年、当地に伝染病が流行したため、翌年、悪戸新田出身者によって保存会が結成され復活した。

悪戸新田獅子舞(左)、同じく悪戸新田獅子舞、雀神社での四方固めの舞(右)

移動する悪戸新田獅子舞(左)、同じく悪戸新田獅子舞(右) 雀神社太々神楽 4月の第2日曜日午後2時から午後4時まで、雀神社の神楽殿で行われる。1725(享保10)年に伝わったという歴史を持つ出雲流の神楽。 同神社では、12座あるうちおよそ半分が上演される。古河市民俗無形文化財指定。また4月の第3日曜日には鶴峯八幡宮で奉納される(下記参照)。

天狐白狐

保食命(左)、伊弉諾尊、伊弉冉尊(右) 雀神社の桜 雀神社の社務所側入口に枝垂桜がある。また境内にも多くの桜がある。

雀神社の枝垂桜

雀神社境内の桜 古河だるま市 毎年1月の第3土曜日に雀神社境内で開催される。午前9時から午後4時まで開催。 拝殿前はじめ、神社の参道に達磨の露店はじめ飲食の露店が多く出て、たくさんの人でにぎわう。 2009(平成21)年まで古河駅東口の駅前通りで開催していたが2010(平成22)年から雀神社境内での開催となった。

雀神社拝殿前のだるま市 雀神社のどんど焼き 正月飾りや古いお札やお守りをお焚き上げして今年1年の無病息災願う神事。 雀神社境内で毎年1月第3日曜日に開催される。午前9時、神職や関係者による神事を行い、 その後伝統的手法で火をおこして着火する。集まった縁起物などは順次お焚き上げされ、午後3時ごろまで続く。

雀神社参道脇の駐車場で行われるどんど焼き 七ケ原の桜並木 雀神社前から古河市立第五小学校前付近までの桜並木。現在古河市宮前町となっている雀神社の北側あたりは七ケ原と呼ばれていた。 桜並木は戦後の1952(昭和27)年、地元の実業家が中心となって植えたものという。

七ケ原の桜並木 古河花火大会 古河市の渡良瀬遊水地を会場に8月上旬開催される花火大会。三尺玉3発を含む20000発の花火が打ち上げられる。 2006(平成18)年8月5日、新「古河市」誕生記念として第1回大会が開催された新しい大会ながら、 その豪華さとスケールの大きさから人気急上昇中の花火大会。 もともと渡良瀬遊水地では、2005(平成17)年まで、古河市をはじめ、栃木県藤岡町、群馬県板倉町、埼玉県北川辺町の遊水地に面する4市町が 共催で「渡良瀬遊水地花火大会」(18回大会で終了)を開催していた。20000発打ち上げられていたが、 打ち上げ場所が古河と谷中湖の中之島の2カ所に分かれており、それぞれ10000発ずつだった。 古河花火大会の最大の特徴は、関東地方で打ち上げられる花火では最大の三尺玉(30号玉)が打ち上げられる。 高さは約600mまで上昇、開く花の大きさも直径約600mとなる。 著名な土浦全国花火競技大会では、最も大きい花火が尺玉(10号玉=直径約30cm)、打ち上げ高さ330m、開く花の大きさは直径約320m。 会場の広さなどによっては八寸玉(8号玉=直径24cm)や五寸玉(5号玉=直径15cm))の場合もある。 東京都内で開催され、有名な隅田川花火大会で打ち上げられる最大の花火は、五寸玉で打ち上げ高さは190m、開く花の大きさは直径約170mでしかない。 それだけ三尺玉は、群を抜いて大きい。このほか、スケールの大きなスターマインなども人気となっている。 第13回古河花火大会〜渡良瀬の夜空に描く三尺の華〜は、2018(平成30)年8月4日(土)、午後7時20分から午後8時50分、 渡良瀬遊水地(渡良瀬川河畔、古河ゴルフリンクス)を会場に開催。

筑波山山頂から見た古河花火大会のワイドスターマイン(左)、同じく同花火大会の三尺玉花火(右)=いずれも望遠レンズを使用して撮影 古河提灯竿もみまつり 関東の奇祭として知られる。12月の第1土曜日、古河駅西口前の「おまつり特設会場」で開催。 長さ10間(約18m)の竹竿の先に提灯をつけ、それを20人ほどの若者たちで支え、お互いの提灯の火を消そうと、竹竿だけでなく人同士のもぶつかり合い激しくもみあう勇壮な祭り。 近くでは、上空から提灯のろうそくの「ろう」や燃えた提灯そのものの確率は低いが、火の粉は相当の確率で落ちてくることもあるデンジャラスな面もある。 午後5時前開会式を実施。子供部門からスタートする。それが終わると大人部門。参加団体が名誉をかけて戦う「競技もみ」とその後のアトラクションともいえる「自由もみ」 の2部門からなる。競技もみは、提灯の大きさや竹竿の長さなどが公平になるよう厳密に定められており21人が同じ色の鉢巻きをつけて出場する。 提灯の火が消える、提灯が燃える、竹竿が折れるなどした場合、敗退となる。 予選及び敗者復活戦を経て決勝戦には8チームが出場、最後まで残ったチームが優勝となる。自由もみは参加全チームが一斉に登場、伝統の提灯やユニークな提灯をつけ、 文字通り自由にもむ。午後8時30分すぎに閉会式を行い終了となる。 現在の栃木県野木町にある野木神社は、江戸時代古河藩領で、神社の神領である7村を回る「七郷めぐり」を終え帰社するのを提灯を持った人たちが出迎え、 寒さをしのぐため体をもみ合ったのが始まりとされる。かつては帰社する12月3日に行われていた。また、会場も古河宿の古河市横山町で行われていた。 JR古河駅西口前で行われるようになったのは2010(平成22)年から。同日は露店や模擬店も多く出る。 古河市本町。古河提灯竿もみまつり会場の地図

竿もみまつり大人部門競技もみ(左)、同じく自由もみ(右)

竿もみまつり会場 古河提灯竿もみ祭り発祥の地碑 江戸時代の古河宿で花街として栄えた古河市横山町の旧日光街道沿いにある。竿もみまつりは近年まで横山町を会場に行われていた。 はなももプラザの道を挟んで反対側の同プラザ駐車場入口にある。 古河市横山町。古河提灯竿もみ祭り発祥の地碑の地図

古河提灯竿もみ祭り発祥の碑 道の駅まくらがの里こが 2013(平成25)年7月7日、新4号国道沿いにオープンした茨城県内最大級の道の駅。 地元古河の新鮮野菜や果物、花や惣菜などを取り扱う「まくらが」、地産地消のフードコート「みやことほまれ」、カフェ&ベーカリーの「はなもも」、 地元の銘茶、さしま茶を使ったお茶屋「さしま」、それに地元古河や茨城県内のお土産を取り扱う「ゆきはな」がある。 駐車場は普通車190台、大型車32台、バス専用3台、身障者用3台。営業時間は午前9時から午後8時。 古河市大和田2623。まくらがの里こがの地図

まくらがの里こが 古河歴史博物館 古河市中央の古河城諏訪曲輪(出城)跡地に1990(平成2)年、設置された。 江戸時代後期、古河藩家老で、蘭学者でもあった鷹見泉石の残した史料を中心にした古河の歴史と、 幕末から明治期にかけて活躍した奥原晴湖や河鍋暁斎、枚田水石など、古河ゆかりの文人たちの書画を展示している。 なお、鷹見泉石関係資料は国の重要文化財に指定されている。 また、雪の研究として知られる土井利位の雪華図説や精密な古河城下模型(江戸時代後期)が展示されている。 古河市中央町3−10−56。古河歴史博物館の地図

古河歴史博物館 鷹見泉石記念館 古河藩家老で蘭学者、鷹見泉石の旧宅を記念館として改修。1990(平成2)年開館した。古河歴史博物館のむかいにある。 泉石は隠居後、この家に住み、蘭学の研究を行ったりした。建物は1633(寛永10)年、古河城主土井利勝が、古河城の御三階櫓を造った残り材を使って建てたと伝えられる。 もとの建坪は、現在の2倍以上の100坪もあったとされ、屋敷全体は東西に長かった。 この家は、古河藩が用意したもので、鷹見家だけでなく、古河藩の家老を務めた家格の人が、主に隠居後住んだ家という。 明治維新後、鷹見家の所有となり、鷹見家の資料が保存されていた。 なお、国宝に指定されている渡辺崋山の筆による肖像画「鷹見泉石像」(東京国立博物館蔵)もこの家にあった。最も歴史の新しい国宝でもある。 古河市中央。鷹見泉石記念館の地図

鷹見泉石記念館(左)、(右) 鷹見泉石生誕之地碑 古河市立古河第一小学校北側にある。 古河市中央。鷹見泉石生誕之地碑の地図

鷹見泉石生誕之地碑 奥原晴湖画室 古河歴史博物館南側、鷹見泉石記念館隣接地にある。繍仏草堂。現在の埼玉県熊谷市にあった画室を再現した。 奥原晴湖は古河生まれの女流南画家。熊谷の画室は亡くなるまで晩年に使用された。 1929(昭和4)年、古河の親戚宅へ一部ではあるが移された。2008(平成20)年、古河市に寄贈され現在地に移築された。 移築に当たっては熊谷時代の画室をなるべく再現したという。 古河市中央町3−11−2。奥原晴湖画室の地図

奥原晴湖画室 古河文学館 1998(平成10)年開館。常設展では永井路子、小林久三、佐江衆一、粒来哲蔵、和田芳恵といった古河ゆかりの文学者の肉筆原稿をはじめとする展示をしている。 また、ビデオなどを使って五感に訴える展示をしている。 古河市中央町3−10−21。古河文学館の地図

古河文学館 篆刻美術館てんこくびじゅつかん 1991(平成3)年に開館した日本で最初の篆刻専門美術館。建物は1920(大正9)年建造の石蔵を改修したもので、建物自体が国登録有形文化財。 古河市出身の篆刻家・生井子華の遺作をはじめ、中国、日本の歴史的作家の作品を展示している。 古河市中央町2−4−18。篆刻美術館の地図

篆刻美術館 古河街角美術館 古河市ゆかりの作家を中心にした展示が行われている。また、美術を中心とした市民の創作活動の発表の場として提供している。 鉄筋コンクリート造日本瓦葺2階建て。周囲はレンガ造りで趣のある建物。1階展示室は常設展示、2階展示室が貸し出し用の市民ギャラリー。 1995(平成7)年3月開館。開館時間は午前9時〜午後5時(入館は午後4時30分まで)。 休館日は月曜日(振替休日の場合は翌日)、祝日の翌日、館内整理日(原則毎月第4金曜日)、年末年始。 入館料無料(一部企画展を除く)。 古河市中央町2−6−60。古河街角美術館の地図

古河街角美術館 永井路子旧宅 直木賞作家の永井路子さんの旧宅。永井さんは3歳の時から結婚するまで約20年間、この家で生活した。 旧宅は、江戸時代末期の建物。店蔵と居宅からなり、店蔵は土蔵造瓦葺き2階建て、居宅は木造瓦葺平屋建て。 永井さんは古河市の名誉市民、古河大使にもなっている。 古河市中央町2−6−52。永井路子旧宅の地図

永井路子旧宅 はなももプラザ 古河市地域交流センター。住民の相互交流の場、歴史、文化の情報発信の場として建設された。2012(平成24)年2月1日オープン。 施設は、約2544平方mの敷地に、鉄筋コンクリート2階建て、約1785平方mの建物を建設。多目的ホール、屋台ホール(視聴覚室)、 創作室、会議室、学習室などがある。屋台ホールにある「祭り屋台」は、祭りのときに市中を引き回し、狂言や歌舞伎などの余興を奉納するもの。 展示されているのは、1835(天保6)年に造られたもの。 開館時間は午前8時30分から午後10時まで。年末年始(12月29日〜1月3日)休館。 駐車場は51台。 古河市横山町1−2−20。はなももプラザの地図

はなももプラザ 古河肴町 肴町は、中央2丁目の麻原薬局から中央3丁目の坂長本店までの間。道幅三間半、長さ二十二間五尺ある。 江戸時代、古河城下を通過する諸大名が使者を派遣し、挨拶に訪れた。古河藩は、役人が出て、その使者を接待しもてなした。 肴町には、その使者取次所があり、別名を御馳走番所といったという。また、古河城の裏木戸に向かう道で、城内に米やお茶、お酒など食糧品を運び込む道として栄えた。 現在でも、当時の面影を残している。 古河市中央。肴町通りの地図

古河肴町 古河城 渡良瀬川の左岸にあった城で、現在は河川改修により遺跡はほとんど失われ、土塁や堀など一部が残るのみ。 歴史は古く平安時代末期に、後の鎌倉幕府の御家人、下川辺行平によって築かれた。 当時、及び室町時代の古河公方の時代までの城郭は詳しく分かっていないが、西側を渡良瀬川、東側を沼地に挟まれた南北に長い台地上にあり、自然の要塞だった。 江戸時代の城域は、水堀を含むとおおむね東西約500m、南北約2kmで、関東有数の規模があった。城の西側が渡良瀬川、他三方には水堀があった。 構造は、土塁に囲まれた複数の曲輪が、直線状に配置され、本丸、二の丸、三の丸などがあった。天守閣は作られなかったが、本丸の西北出隅に建てられた「御三階櫓」と呼ばれた高さ22mの3層4階の櫓が、実質上の天守だった。 なお、古河城の唯一の遺構として、乾門が古河市内の福法寺の山門として残っている(下記参照)。 旧日光街道沿いにある古河城御茶屋口碑は、3代将軍・徳川家光が日光参詣の際、古河城を宿としていたが、それをもてなすため、城主の土井利勝が設けた御茶屋の跡。 以降、将軍及び格式の高い大名をもてなす場所で、ここで出迎え、相手もここに挨拶に来るしきたりだった。それ以外の大名は、肴町の御馳走番所でもてなした。 古河市中央町。古河城御茶屋口碑の地図

古河城御茶屋口碑 古河宿 こがじゅく 日光街道(日光道中)、江戸・日本橋から数えて9番目の宿場。 特に古河宿は、将軍が日光参詣する際、岩槻城、宇都宮城とともに宿泊する古河城があり、日光街道の重要な宿場のひとつだった。 旧古河市内の茨城県道261号線の台町三叉路北側、そして駅前を過ぎたあたりで左に折れ、よこまち柳通りを北上するのが旧日光街道。 街道の両側には、多くの旅籠や店が軒を並べていた。

よこまち柳通り(左)、よこまち柳通り沿いで昔の面影を残す武蔵屋(右) 日光街道古河宿道標にっこうかいどうこがじゅくどうひょう 日光街道と筑波道の分岐に設置された道標。常夜灯形式で大型の道標。1861(文久元)年、古河宿有志によって建てられた。 当時の日光街道は一直線の道ではなく、道標のところで90度方向を変えていた。江戸方面からだと日光方面は左折、 また右は筑波山方面に向かう筑波道になっていた。南側に「左日光道」、東側に「東筑波山」などと刻まれている。 古河市指定文化財。 古河市。日光街道古河宿道標の地図

日光街道古河宿道標 坂長本店 江戸時代の両替商で後に酒問屋を営んだ商家。店蔵、袖蔵、主屋、文庫蔵、中蔵、石蔵の6棟が国登録文化財。 うち店蔵、袖蔵は旧古河城の蔵を移築したもので数少ない旧古河城の遺構となっている。 店蔵は旧古河城文庫蔵。土蔵造で桁行約7.21m、梁間約5.45m。通りに面して建つ。 袖蔵は旧古河城乾蔵。土蔵造で桁行約7.27m、梁間約4.54m。店蔵と並んで通りの角地に建つ。 牛梁(うしばり)に「文久三年癸亥五月吉日」(1863年)の文字がある。 古河市中央町3−1−39。坂長本店の地図

坂長本店、中央が店蔵、奥の白い蔵が袖蔵 トモヱ乳業 古河市にある乳業メーカー。「ふるさと3.6牛乳」などの牛乳類をはじめ、ヨーグルト、プリン、野菜ジュース、ジュース、お茶など幅広い商品を展開する。 工場見学も可能。 トモヱ乳業内に酪農専門の博物館「牛乳博物館」がある。世界各国の酪農文化に関する約5000点が展示されている。 展示品は、テレビ東京の「何でも鑑定団」、テレビ朝日の「タモリ倶楽部」、フジテレビの「トレビアの泉」などの各番組内でも取り上げられた。 開館時間は午前10時から午後3時。入館料無料。日曜日休館。要予約。 古河市下辺見1955。トモヱ乳業の地図 トモヱ乳業の桜 トモヱ乳業の会社前に桜がある。

トモヱ乳業の桜 静御前碑 鎌倉時代、静御前は、源義経を慕って奥州・平泉へと旅立ったが、下総国・下辺見の地まで辿り着いた時、義経が平泉で討ち死にしたことを知る。 静御前は大いに嘆き、このまま奥州への旅を続けるかどうか、小川に架かった橋の上で思案したという伝説が残る。 現在、国道354号線、向堀川に架かる橋が「思案橋」としてその伝説を伝える。静御前碑は、思案橋の近く、旅姿の静御前をイメージして建てられている。 古河市下辺見。静御前碑の地図

静御前碑 旧古河城乾門 古河城の唯一の遺構とされている。古河市指定文化財。現在は福法寺の山門として使われている。 山門は、旧古河城の二の丸にあった乾門で、1873(明治6)年、古河城の取り壊しの際、福法寺の檀家が払い下げを受け、寺に寄進されたもの。 門は平唐門(ひらからもん)と呼ばれる形式。 古河市中央町3−9−8。福法寺の地図

旧古河城乾門の福法寺山門 鮭延寺 けいえんじ 曹洞宗の寺。創建は1648(慶安元)年。出羽(現在の山形県)の最上家の家老だった鮭延秀綱(さけのべひでつな)の菩提を弔うため家来らによって建立された。 鮭延氏は、宇多天皇の子敦実親王を祖とする近江源氏佐々木氏の一族。秀綱は、武勇、仁義に優れた武将で、最上家70万石の家老として、出羽真室城1万5千石を領していた。 しかし、最上家のお家騒動(最上騒動)により最上家は改易となり、秀綱も幕命によって、当時佐倉藩主だった土井利勝にお預けとなった。 また秀綱の家臣十数名も共に預けられた。秀綱はその後、土井家の家臣となり5千石を賜ったが、全て家臣に分け与え、自分は無禄となったという。 その徳を慕い、没した時、その家臣らが寺を建立し、秀綱の姓をもって寺号とした。 古河市大堤1037。鮭延寺の地図

鮭延寺 熊沢蕃山の墓 江戸時代前期の著名な陽明学者、熊沢蕃山の墓が鮭延寺にある。蕃山は、名を伯継(しげつぐ)、字を了介といい、京都の生まれ。 陽明学者の中江藤樹に学び、その後岡山藩に仕える。治山、治水などの土木事業により土砂災害を軽減するなど、農業政策を充実させ、米の増産を図った。 その後、岡山藩内での対立から離藩、さらに晩年には幕府を批判したなどとされ、1687(貞享4)年古河城内に幽閉され、1691(元禄4)年、同城内で亡くなった。享年73。 古河市大堤1037。熊沢蕃山の墓の地図 蕃山堤 熊沢蕃山が築いたとされる農業用溜池の堤。現在の溜池のある場所の北側には、雑木林が広がっており、その湧き水が集まる沼沢地だった。 蕃山は、そこに堤防を築き、南側に広がる水田に利用できる溜池とした。 その後、池の掘り下げや周辺の開発などもあり、当時とはだいぶ環境が変わってしまったが、溜池の北側の一部が当時の堤の痕跡を残す。 溜池は桜の名所となっており、また釣りを楽しむ人も多い。旧古河藩領の栃木市(栃木県)や岩舟町(栃木県)にも、蕃山が造ったとされる蕃山堤や蕃山溜が残されている。 古河市関戸1373−1。蕃山堤の地図

当時の面影を残す溜池北側の堤 東漸寺 青谷山地蔵院東漸寺(しょうこくさんじぞういんとうぜんじ)。真言宗豊山派。本尊は大日如来。 1189(文治5)年、覚法上人の開基とされる。1678(延宝6)年、伽藍焼失、その後再興される。 現在の本堂は1983(昭和58)年3月完成。また客殿及び庫裡は1993(平成5)年の完成。 本堂前に青銅製の阿弥陀如来が祀られている。大きさは高さ5尺4寸、1695(元禄8)年の建立。 同じく境内前に茨城県指定天然記念物の菩提樹がある=下記参照。 茨城百八地蔵尊霊場第46番札所(延命地蔵尊)。霊場の詳細は茨城百八地蔵尊霊場へ。 また、境外仏堂として仲山観音堂がある。猿島阪東観音霊場8番札所。 猿島阪東観音霊場の詳細は猿島阪東観音霊場へ。 古河市仁連126。東漸寺の地図

東漸寺本堂

東漸寺客殿及び庫裡(左)、釈迦如来(右) 東漸寺の菩提樹 東漸寺の本堂前にある。樹齢500年とされ成長の遅い菩提樹としては貴重な大木という。 樹高約8m、幹周約2.25m。 東漸寺のボダイジュとして1992(平成4)年、茨城県指定天然記念物。

東漸寺本堂前の菩提樹 仲山観音堂の桜 東漸寺の境外仏堂、仲山観音堂の桜。猿島阪東観音霊場8番札所。 古河市仁連。仲山観音堂の地図

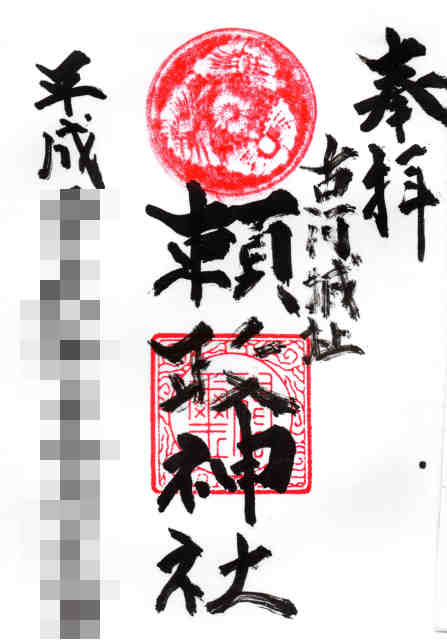

仲山観音堂の桜 頼政神社 1696(元禄9)年、古河藩主・松平信輝は、古河城内の立崎郭に先祖の源頼政公の廟所があることを知り、その社殿を修築して新たに祀ったのが創建とされる。 この時、信輝の弟で高崎城主の松平輝貞が大灯篭1対を寄進している。この灯篭とその時寄進されたと見られる狛犬1対は、江戸時代前期の作風を残す貴重な石造遺品という。 1912(大正元)年、渡良瀬川の河川改修により、現在地に移された。 御朱印有。御朱印については御朱印・神社も参照。 古河市錦町9−5。頼政神社の地図

頼政神社の社殿(左)、御朱印(右) 頼政神社の桜 鳥居脇や社殿脇などに桜がある。

社殿脇の桜 雷電神社 祭神は別雷神。創建年代不詳。1633(寛永10)年、古河藩主の土井利勝公が、古河城築城に際して、城外鬼門に当たる場所に鎮座し、 雹雷除けの祈祷をしていた同神社を、城の鬼門除けとして祀った。 春、秋の例祭のほか、節分祭、ほおずき祭(7月中旬)が行われ賑わう。 古河市雷電7−35。雷電神社の地図

雷電神社拝殿

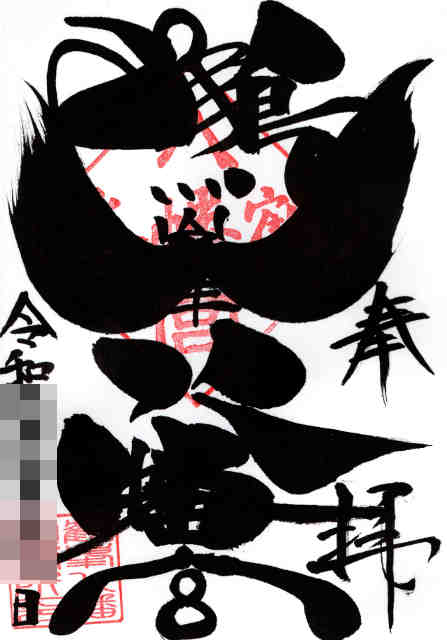

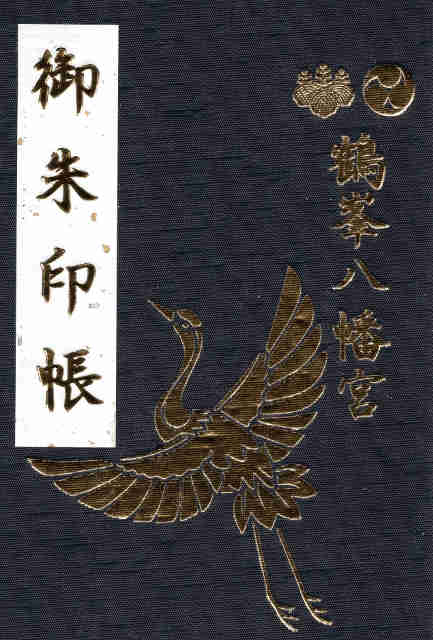

鳥居から境内を見る(左)、境内にある雷電稲荷神社(右) 鶴峯八幡宮 つるがみねはちまんぐう 祭神は誉田別命、神功皇后、経津主命。1181(養和元)年の創建。 1180(治承4)年、源頼朝がこの地で軍利守護を祈願したところ、武運が開けたことから、その御神徳を感じ、相模国の鶴岡八幡宮の分霊を勧請した。 同時に鶴岡八幡宮の守護神である丸山稲荷を勧請した。1234(天福2)年には、下総国一之宮、香取神宮を勧請、合殿となった。 創建当時は、現在の利根川河川敷にあり、1911(明治44)年、河川改修に伴い、現在地に移転した。 同社に伝承されている永代多々神楽は、1725(享保10)年、五穀豊穣、家内安全などを祈願して始められたといい、 古河市民俗無形文化財に指定されている(下記参照)。 御朱印、オリジナル御朱印帳有。御朱印については御朱印・神社も参照。 古河市中田1337−7。鶴峯八幡宮の地図

鶴峯八幡宮の拝殿(左)、鶴峯八幡宮の本殿脇にある丸山稲荷神社(右)

鶴峯八幡宮本殿(左)、神楽殿(右)

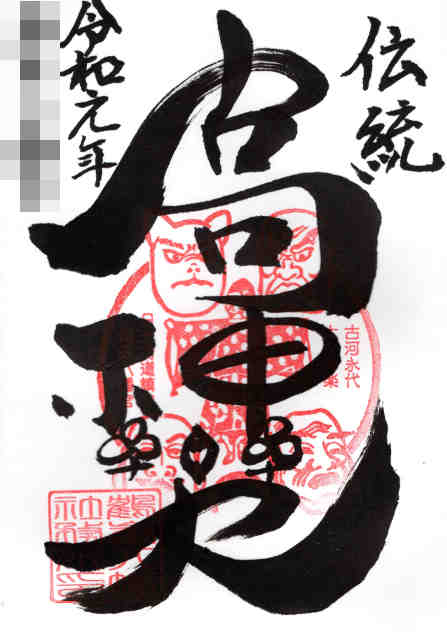

鶴峯八幡宮の御朱印(左)、境内社丸山稲荷の御朱印(中左)、同じく香取宮の御朱印(中右)、同じく古河神楽御朱印(右)

オリジナル御朱印帳表紙(左)、同じく裏表紙(右) 鶴峯八幡宮太々神楽 中田永代太々神楽。古河神楽。4月の第3日曜日正午から午後4時まで、鶴峯八幡宮の神楽殿で行われる。1725(享保10)年に伝わったという歴史を持つ出雲流の神楽。 もともと神職のみに伝えられていたが現在は保存会が結成され伝承されている。 同神社では、12座すべてが上演され奉納される。2023(令和5)年12月28日、茨城県指定無形民俗文化財。 永代太々神楽の詳細は中田永代太々神楽へ。

蟇目の舞(左)、蛭子の舞(右)

猿田彦(左)、伊弉諾尊、伊弉冉尊(右) 鶴峯八幡宮の左義長 左義長はどんど焼きともいい、1月の最終日曜日に開催される鶴峯八幡宮祭で行われている。 午前9時に神事が行われ着火する。火の勢いが衰えてくると残り火で餅を焼く。 また、鶴峯八幡宮祭には参道に多くのキッチンカーが並ぶなど多くの人でにぎわう。

鶴峯八幡宮の左義長 鶴峯八幡宮の節分 左義長同様、1月の最終日曜日に開催される鶴峯八幡宮祭で行われている。

神楽殿から豆をまく巫女ら 鶴峯八幡宮の桜 拝殿前に桜が並ぶ。

鶴峯八幡宮の桜 正定寺 利勝山正定寺。1633(寛永9)年、古河藩主・土井利勝の創建、当誉玄哲和尚の開山。土井家の菩提寺。 本堂、鐘楼、赤門、黒門がある。黒門は、古河藩土井家江戸下屋敷の表門を移築したもの。 古河市大手町7−1。正定寺の地図

正定寺本堂

正定寺の赤門(左)、正定寺の本堂前にある土井利勝像(右) 宗願寺 足立山野田院宗願寺。浄土真宗本願寺派。1212(建暦2)年、親鸞聖人の法弟、野田西念の開基と伝えられる。 親鸞二十四輩第7番寺。 もとは武蔵国足立郡野田にあり、1341(康永元)年、現在地に移った。 古河市中央町2−8−30。宗願寺の地図

宗願寺 福法寺 亀嶋山福法寺。真宗大谷派の寺。親鸞聖人の弟子正順坊の開基。現在の千葉県佐倉市から移った。 山門は、旧古河城の乾門を移築したもの(上記参照)。 古河市中央町3−9−8。福法寺の地図

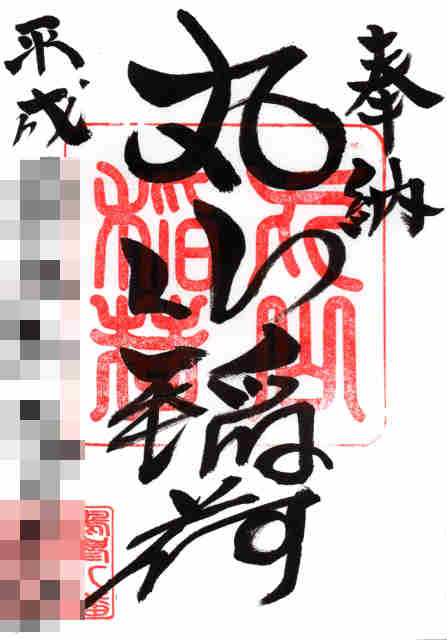

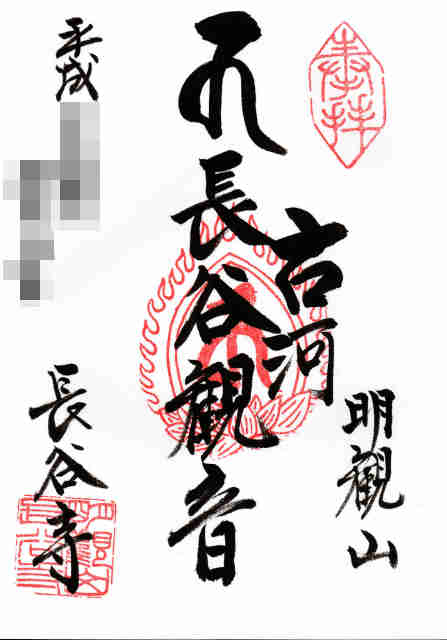

福法寺本堂 長谷寺 明観山観音院長谷寺。長谷観音として知られる。1493(明応2)年、古河公方の足利成氏が、古河城の鬼門除けとして建立。 鎌倉の長谷寺から十一面観世音菩薩立像を勧請したとされる。江戸時代の文献には大和、鎌倉の長谷寺とともに、日本3大長谷寺との記述がある。 明治初期の廃寺となったが、1914(大正3)年に再興された。葛飾坂東観音霊場番外札所。 詳細は葛飾坂東観音霊場へ。 御朱印有。寺院の御朱印については御朱印・寺院も参照。 古河市長谷町5−1。長谷観音の地図

長谷観音(左)、御朱印(右) 光了寺 岩松山聖徳院光了寺。真宗大谷派。弘仁年間(810〜23年)、弘法大師空海の開基と伝えられる。 武蔵国高柳村(埼玉県栗橋町)にあって高柳寺といっていたが、健保年間(1213〜19年)、住職の興悦が親鸞聖人の弟子となり、改宗して現在の寺号に改められた。 6世悦信のとき、現在地に移った。 同寺は、静御前ゆかりの寺として知られる。静御前が源義経のいる奥州・平泉へ向かう途中、義経の死を知り、高柳寺に入って、義経の菩提を弔ったという。 寺には静御前が鶴岡八幡宮で舞を舞ったときに着けていた「蛙蟆龍の衣」(あまりょうのころも)や守本尊、義経かたみの懐剣、アブミが伝えられている。 また、境内には芭蕉塚があり、「いかめしき音やあられのひのき笠」と刻まれている 古河市中田町。光了寺の地図

光了寺本堂(左)、光了寺山門(右) 神宮寺 真龍山心城院神宮寺。真言宗豊山派の寺。本尊は不動明王。 1446(文安3)年、良宥上人が鎌倉で開山。鎌倉公方・足利成氏の古河入りに従い、古河に移る。 成氏の守り本尊、十一面観世音菩薩座像は、崇敬していた雀神社の本地仏として、境内の観音堂に安置され、同寺は別所祈願所とした。 明治に入って、神宮寺に戻る。 十一面観世音菩薩座像は茨城県指定文化財。 1620(元和6)年、現在地に移る。本堂は、1691(元禄4)年の再建、1918(大正7)年大修理を行った。 古河市横山町1−1−11。神宮寺の地図

神宮寺本堂 徳星寺 龍見山舎那院極楽坊徳星寺。真言宗豊山派の寺。 1275(建治元)年、源頼政の家臣・猪早方の曽孫・徳星丸が願主となり、醍醐山良賢上人が、古河城内の龍崎に開山。 1590(天正18)年、鴻巣に移り、1662(寛文2)年、現在地に移る。門前にある千手観音堂は、土井利重公の建立。 古河市横山町3−3−58。徳星寺の地図

徳星寺 隆岩寺 大蓮山。古河城主・小笠原秀政が室の父、岡崎三郎(徳川家康の長男・松平信康)の菩提のため1595(文禄4)年に開基。 古河市中央1−7−39。隆岩寺の地図

隆岩寺本堂(左)、山門(右) 大聖院 玉龍山。曹洞宗の寺。開山は1385(至徳2)年、もと永昌寺といった。 1571(元亀2)年、古河公方・足利利晴の室の兄、北条氏康の菩提のため、寺を古河城内に移し、現寺号に改める。 1905(明治38)年、現本堂を建立。 古河市本町2−4−18。大聖院の地図

大聖院本堂

大聖院の山門(左)、同じく鐘楼(右) 大聖院の紅葉 秋には境内の多くの樹木が紅葉する。

大聖院境内の紅葉 尊勝院 足利貞氏(足利尊氏の父)が鎌倉に建立。足利成氏に従って、享徳年間、古河に移った。 古河市本町1−4−26。尊勝院の地図

尊勝院本堂(左)、山門(右) 正麟寺 麟翁山長時院正麟寺。曹洞宗の寺。1590(天正18)年、小笠原貞慶が父・長時の菩提のため建立した。 古河市横山町3−6−49。正麟寺の地図

正麟寺本堂 妙光寺 法興山。日蓮宗の寺。1288(正応元)年、千葉阿闇梨日胤の開山。 徳川家康の側室で、のちの紀州藩主・徳川頼宣、水戸藩主・徳川頼房の母、お万の方のゆかりの寺。 1718(享保3)年建立の馬頭観音塔がある。古河市内最古の馬頭観音で、古河市指定文化財。 古河市中央町2−6−35。妙光寺の地図

妙光寺 永井寺 龍渓山。曹洞宗の寺。1626(寛永3)年、古河城主・永井直勝が開基。 古河市西町9−33。永井寺の地図

永井寺本堂 永井寺の桜 本堂前などに桜がある。

永井寺本堂前の桜 宝輪寺 虎渓山。浄土宗の寺。1293(永仁元)年の開山。 古河市本町1−4−7。宝輪寺の地図

宝輪寺 本成寺 長久山。日蓮宗の寺。赤の山門が特徴。 古河市横山町3−10−43。本成寺の地図

本成寺山門(左)、本堂(右) 了正寺 浄土宗の寺。 古河市中央3−9−12。了正寺の地図

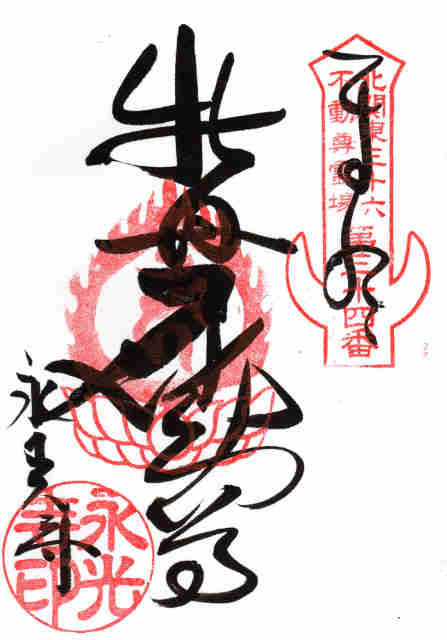

了正寺 永光寺 道楽山地蔵院永光寺。真言宗豊山派の寺。本尊は大聖不動明王。商売繁盛、五穀豊穣、学業向上、健康安全、息災延命などに御利益があるという。 843(承和10)年、無善和尚の開基。 地元では牡丹寺として有名。境内には牡丹不動尊が祀られている。 本堂は2015(平成27)年7月の再建。 北関東三十六不動尊霊場第34番札所。関東八十八ヵ所霊場第39番霊場。茨城百八地蔵尊霊場第45番札所。葛飾坂東観音霊場番外札所。 詳細は北関東三十六不動尊霊場、 関東八十八ヵ所霊場、 茨城百八地蔵尊霊場、 葛飾坂東観音霊場へ。 御朱印有。寺院の御朱印については御朱印・寺院も参照。 古河市尾崎954。永光寺の地図

永光寺本堂

永光寺山門(左)、牡丹不動(右)

北関東三十六不動尊霊場第34番札所御朱印(左)、関東八十八ヵ所霊場第39番霊場御朱印(右) 正定寺 証誠山等持院正定寺。浄土宗。本尊は阿弥陀如来。1314(正和3)年、あるいは応永年間(1394〜1428年)の開山。 浄土宗鎮西流藤田派の檀林として栄えた。なお、古河城下の利勝山正定寺=上記参照=は、江戸時代、同寺の当誉玄哲の開山。 古河市下大野。正定寺の地図

正定寺本堂(左)、同じく門(右) 正定寺の紅葉 正定寺境内は広く紅葉する樹木も多い。

境内の紅葉 鷲神社 大和田 茨城県指定無形民俗文化財「磐戸神楽」が伝わる。毎年4月の第1日曜日に神社で奉納される。 慶長年間(1596〜1615年)、大和田地区内の香取神社はじめ、八坂神社など散在する20数社を合祀し、地区の守護神とした。 扁額には「鷲香取神社」とある。農耕、家内安全、来福開運に御利益があるという。 磐戸神楽は、出雲神楽の一種である太々神楽。本来の太々神楽は、36座で構成されるが、磐戸神楽は12座で構成される。 古河市大和田。鷲神社の地図

鷲神社拝殿(左)、鳥居(右)

鷲神社本殿(左)、神楽殿(右) 大和田磐戸神楽 古河市大和田の鷲神社に伝わる。太々神楽あるいは代々神楽とも呼ばれる。五穀豊穣、家内安全を願って奉納される。茨城県指定無形民俗文化財。 毎年旧暦3月4日に奉納されていたが、新暦4月4日になり、さらに2016(平成28)年からは4月の第1日曜日に行われている。 大和田磐戸神楽の詳細は大和田磐戸神楽へ。

磐戸神楽蛭子命(左)、同じく思兼命(右)

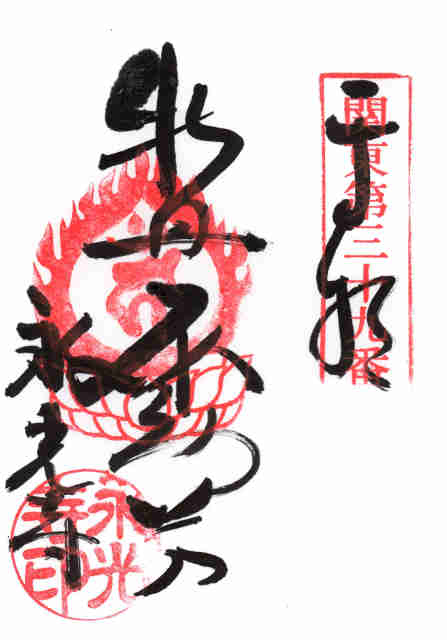

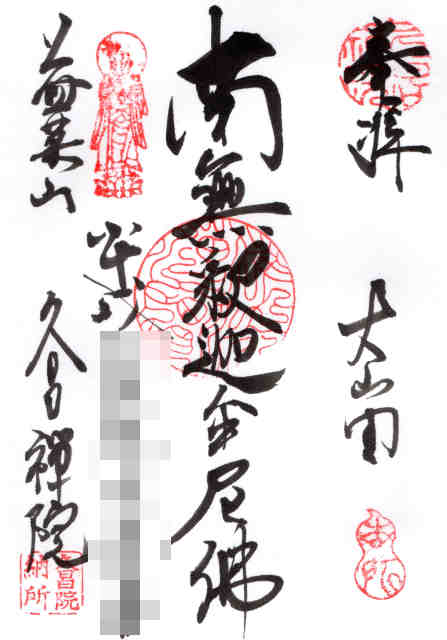

磐戸神楽猿田彦命(左)、同じく宇迦之御魂命(右) 久昌院 益葉山。曹洞宗。本尊は釈迦牟尼仏。創建は1549(天文18)年。 境内に葛飾坂東観音霊場第18番札所、十一面観世音菩薩を祀る。同じく猿島阪東観音霊場第9番札所、千手観世音菩薩を祀る。 このほか境内に子の権現堂、薬師堂、虚空蔵堂がある。 葛飾坂東観音霊場の詳細は葛飾坂東観音霊場へ。 猿島阪東観音霊場の詳細は猿島阪東観音霊場へ。 古河市山田503。久昌院の地図

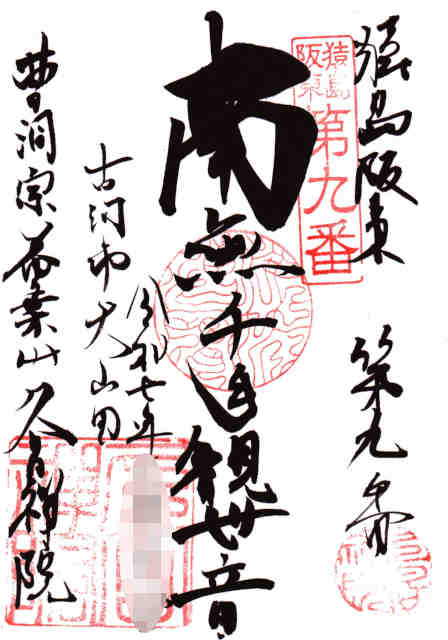

久昌院(左)、御朱印(右)

久昌院御朱印(左)、久昌院猿島阪東観音霊場御朱印(右) 久昌院の枝垂桜 久昌院の本堂前にある枝垂桜。

久昌院の枝垂桜 円満寺 宝林山地蔵院円満寺。真言宗豊山派。本尊は延命地蔵菩薩。809(大同4)年、弘法大師空海の開山とされる古刹。 平安時代の作とされる密教の法具、五鈷鈴(ごこれい)、三鈷杵(さんこしょ)などが茨城県指定文化財。 1714(正徳4)年に開創された葛飾坂東観音霊場第33番札所。12年に一度の午年に観音開帳が現在でも行われている。 詳細は葛飾坂東観音霊場へ。 古河市小堤1405。円満寺の地図

円満寺本堂(左)、円満寺山門(右) 龍蔵院 柳橋山。真言宗豊山派の寺。白衣観音と牡丹で知られる。仏法の守護神、八大龍王の伝説が残る。 弘法大師が奥州・湯殿山に登った帰途、この地で沼を渡れずに難儀していると、不思議な老人が現れ、近くの柳の木の8本枝を橋に変え、渡れるようにした。 弘法大師がお礼を言おうと振り返るとすでに老人の姿は無く、仏法の守護神、八大龍王の化身と感じたという。 弘法大師はこの地に堂宇を設け、龍堂と名づけたとされる。 葛飾坂東観音霊場第16番札所。詳細は葛飾坂東観音霊場へ。 古河市柳橋1178。龍蔵院の地図

龍蔵院本堂

境内にある白衣観音(左)、同じく七福神(右) 龍蔵院の銀杏 本堂前と入口付近に銀杏がある。

龍蔵院本堂前の銀杏(左)、同じく入口の銀杏(右) 古河駅 茨城県で東北本線が通っているのは古河市のみ。古河駅はその唯一の駅。駅周辺は高架工事が済んでいる。 1885(明治18)年、日本鉄道、大宮・宇都宮間の開通に伴い開業した。茨城県内では最初に開設された鉄道駅。 なお、東北新幹線も茨城県内で唯一古河市内を通過しているが駅はない。 古河市本町1−1−15。古河駅の地図

古河駅東口(左)、西口(右) ネーブルパーク 関東平野のほぼ中央にあることから、ネープル(へそ)と名づけられた。 アスレチック広場にある展望台は公園のシンボル。そこから2台のローラー滑り台、ターザンロープなどがある。 夏には水遊びが出来る大地の広場や湧く池、ふれあい広場、工芸館、地下迷路、キャンプ場、バーベキュー広場、ログキャビン、屋外ステージ、釣堀、レストランなどの施設がある。 入園は無料だが、一部施設は有料。駐車場有、無料。 古河市駒羽根620。ネーブルパークの地図

ネーブルパーク大地の広場 ネーブルパークの桜 ネーブルパークの園内には多くの桜がある。4月上旬には桜まつりも開催される。

ネーブルパークの桜

ネーブルパーク駐車場の桜(左)、同じく池の周囲の桜(右) ネーブルパークのキスゲ キスゲは初夏に咲く黄色やオレンジの色鮮やかな花が特徴。 ネーブルパークには、約2000平方mのキスゲ園がありニッコウキスゲと園芸種のヘメロカリスの2種類約4000株が植えられている。 高原を思わせるキスゲの大群落となっている。花の見頃は6月下旬から7月上旬。

ネーブルパーク内のキスゲの群落 ネーブルパークイルミネーション ネーブルパークで行われているツリーとカップルシートが人気のイルミネーション。1月末まで。

ネーブルパークのイルミネーション 旧茂田家住宅 茨城県内の代表的な江戸時代の直家(すごや)。古河市指定文化財。整形四間取といわれる田の字形の間取りの床上部と内馬屋を持つ土間部からなる。 1670(宝暦10)年の建築。ネーブルパーク内に復元されている。

旧茂田家住宅 清水丘親水公園 東山田調整池を中心に造られた親水公園。調整池外周にはデッキなどで遊歩道が作られている。 古河市東山田5323。清水丘親水公園の地図

清水丘親水公園 三和ふるさとの森 芝生広場や遊具、バーベキュー施設などがある自然を生かした公園。 バーベキュー場は炉とテーブル一体型2基、 炉とテーブル分離型3基が設けられている。 昼の部が午前10時から午後3時、夜の部が午後4時から午後8時 (いずれも準備、撤収時間を含む)。利用料金有。昼、夜連続での利用も可。 宿泊は出来ない。 月曜日(祝日の場合は翌平日)及び年末年始休場。 古河市東諸川711−1。古河三和ふるさとの森の地図

ふるさとの森バーベキュー場(左)、芝生広場(右) 蝋燭地蔵 体の悪いところに蝋燭を立てると地蔵尊が身替りになってくれるという。このため8月23、24の両日行われる例祭では、地蔵尊は全身が蝋燭の火に包まれる=下記参照。 テレビ番組でも奇祭として紹介された。 1719(享保4)年の建立。初代の地蔵尊は蝋燭の火が原因で崩壊したという。境内にその名残の石が残されている。 現在の地蔵尊は、1936(昭和11)年の再建になる2代目。 古河市高野。蝋燭地蔵の地図

蝋燭地蔵 高野ろうそく地蔵尊祭 毎年8月23、24日の2日間、古河市高野の蝋燭地蔵(上記参照)で行われる。約300年続く奇祭で、蝋燭の火で地蔵尊が火達磨になるのが特徴。 全国でも地蔵尊そのものが火に包まれるのは例がないとされ、日本唯一の地蔵尊という。 自分の身体の悪い場所と同じ場所に蝋燭をあげ拝むと治ると伝えられている。蝋燭は1本100円、全身が10本で1000円。持ち込みも可能。 蝋燭は自分で直接行うのではなく地蔵尊の世話役に頼む。 地蔵尊のある隣の会場では盆踊り大会が開催される。露店なども出て、こちらも多くの人でにぎわう。 古河市高野。蝋燭地蔵の地図

ろうそく地蔵尊祭 高野八幡宮 平将門公の伝説が残る神社。南向きに建てた社殿が一夜にして北向きになったなどの伝説もある。 古河市高野1473。高野八幡宮の地図

高野八幡宮社殿(左)、神楽殿(右) 長宮神社 祭神は建御名方命(諏訪神社)、配祠として素盞鳴尊(八坂神社)、誉田別命(八幡神社)、経津主命(香取神社)、木花咲耶姫命(浅間神社)。 創建年代不詳。古くから諸川地区の鎮守だった。永享年間(1429〜41年)、師川(諸川)城主が社殿を再建して長宮神社と称したという。 戦国時代には、戦火で焼失するが1677(延宝5)年に再建された。1890(明治23)年、現在地に移る。旧村社。 諸川地区の夏祭りは同神社の祭礼。境内のシラカシは、茨城の銘木に指定されている。 古河市諸川433。長宮神社の地図

長宮神社拝殿

長宮神社本殿(左)、境内の中央にあるシラカシ(右) 長宮神社夏祭り 長宮神社=上記参照=の祭礼。第2日曜日が出社祭。神輿が神社を出て山車とともに地域を渡御する。 第3土曜日が帰社祭。同じく山車とともに神輿が地域を渡御するとともに、夜には神社周辺など諸川地区を渡御する。 特に神社周辺には屋台が出るなどにぎわいを見せる。午後9時に宮入。

諸川地区を渡御する長宮神社の神輿 女沼のささら 女沼香取神社=下記参照=に伝わる。 毎年11月の秋季大祭で五穀豊穣や家内安全を祈念し奉納される。太夫獅子、女獅子、後獅子の三匹の獅子舞。古河市指定無形民俗文化財。 全12幕あるとされるが、現在伝わっているのは門掛、御幣、出羽、つるべなど10幕。 ささらは、江戸時代のはじめに武蔵国飯積村(現埼玉県加須市、旧北川辺町)の平井覚亮によって伝えられたとされる。 1634(寛永11)年、日光東照宮造営の際、地固めに招かれ見事な舞を披露し、その功により「袴」と「草履」の着用が許されたという。 代々、農家の長男にのみ受け継がれてきたが、戦時中一度は途絶えた。現在は女沼ささら保存会により伝えられている。 地元の下辺見小学校では、運動会で全児童が披露するなど、伝統芸能伝承の取り組みが行われている。 当日は、正午から花火を合図に神社に隣接する地区公民館からスタート、神社前で舞った後、拝殿前に移る。 餅まきや休憩をはさみながら午後5時ごろまで行われる。 小学生による舞の披露もある。また会場でふるまわれる「おでん」は名物となっている。

女沼のささら、御幣を舞う獅子 香取神社 女沼 例大祭は11月15日前の日曜日。獅子舞である「女沼のささら」が奉納される=上記参照。 古河市女沼1664。香取神社・女沼の地図

香取神社拝殿

香取神社本殿(左)、鳥居(右) 女沼香取神社の桜 鳥居脇はじめ境内に多くの桜がある。

鳥居脇の桜 柳橋永代太々神楽 柳橋磐戸神楽。柳橋愛宕神社=下記参照=に伝わる。 里神楽の属し関東神楽の源流とされる出雲流の土師一流催馬楽神楽の流れを受け継ぐものという。 江戸時代の享保年間(1716〜36年)に始まるとされる。 もともとは神官のみで舞われていたが、1931(昭和6)年には地元の氏子を加えた保存会が結成され保存伝承が図られた。 戦後は、1948(昭和23)年から近くの神社の神楽保存会に演舞を委託していた。それも1973(昭和48)年を最後に途絶えていた。 復活したのは1991(平成3)年。奉幣の舞、五行の舞、那岐那美の舞、猿田の舞、翁の舞、蟇目の舞、天狐白狐の舞、稲刈りの舞、 蛭子の舞、尉の舞、磐戸開きの舞、山神の舞の12座からなる。日本神話に基づいた国造りから天照大神復活までを舞で表現している。 古河市指定無形文化財。 勤労感謝の日の11月23日と元日の1月1日に柳橋愛宕神社の神楽殿で奉納されている。 柳橋永代太々神楽の詳細は柳橋永代太々神楽へ。

柳橋永代太々神楽、那岐那美の舞(左)、同じく翁の舞(右)

柳橋永代太々神楽、蛭子の舞(左)、同じく磐戸開きの舞(右) 愛宕神社 柳橋 柳橋愛宕神社。祭神は加具土命。同神社では11月23日と1月1日に柳橋永代太々神楽(柳橋磐戸神楽)の奉納がある=上記参照。 古河市柳橋752。愛宕神社・柳橋の地図

柳橋愛宕神社の社殿

柳橋愛宕神社の神楽殿(左)、同じく鳥居(右) 香取神社 釈迦 祭神は経津主命。旧村社。創建不詳。 古河市釈迦268。香取神社・釈迦の地図

釈迦香取神社の拝殿

釈迦香取神社の本殿(左)、同じく鳥居(右) 香取神社 磯部 祭神は経津主命。旧村社。創建不詳。鳥居に「文政八乙酉年(1825年)二月吉日 下総国葛飾郡磯部村東組」とあり、 江戸時代は磯部村東組の鎮守だったという。 古河市磯部1820。香取神社・磯部の地図

磯部香取神社の拝殿 磯部香取神社の桜 拝殿前はじめ境内に多くの桜がある

磯部香取神社の桜 香取神社 大山 祭神は経津主命。旧村社。644(皇極天皇3)年8月創建。この地は藤原鎌足の領有地として開発された歴史を持つという。 古河市大山1061。香取神社・大山の地図

大山香取神社の拝殿 普舜院 水海山普舜院。曹洞宗の寺。本尊は釈迦牟尼仏。1575(天正3)年の創建。 開基は下総国関宿城主・簗田晴助が父高助信の菩提のため水海村柳原に堂宇を建立、東昌寺七世明厳大和尚を請して開山とした。 当時は冨春院と号した。その後兵火により焼失。1648(慶安元)年8月徳川家光公より朱印地を賜る。 1690(元禄3)年10月、関宿城主・牧野成貞が中興開基となり寺を現在地に移して建立、合わせて現寺号に改める。 古河市水海。普舜院の地図

普舜院 普舜院の桜 普舜院の本堂前に大きな桜が2本ある。

普舜院の桜 ズーミンフラワー 古河市立水海小学校の校庭にある1本の桜の木。 同校のシンボルツリーとなっており、ズーミンフラワーの名称は創立20周年を記念して2000(平成12)年に当時の児童に募集して決まった。 同校の創立は1980(昭和55)年10月27日だが、1899(明治32)年創立の釈迦尋常小学校水海分教場を前身としており、桜はその後の分校時代には存在していた。 開校当時、校庭に大きな桜の木としてあり、既に親しまれていたという。 古河市水海542−1。水海小学校の地図

校庭で存在感を示すズーミンフラワー 古河中央運動公園の桜 公園の南側を中心に桜がある。 古河市下大野。古河中央運動公園の地図

古河中央運動公園の桜 古河中央運動公園の銀杏並木 古河中央運動公園を横切る公道の北側、駐車場とテニスコートの間にある。

古河中央運動公園の銀杏並木 KDDI八俣送信所 KDDIやまたそうしんじょ 日本で唯一の海外向け短波放送を行っている。 東西1km、南北1.1kmの広大な敷地に広がる巨大な電波塔群が特徴。 1940(昭和15)年10月、海外放送専用の国際電気通信株式会社八俣送信所として開設された。 広大な平らな土地及び海岸から離れ塩害もなく、台風や雪害など自然災害のリスクが少ないなどから選ばれた。 当時この場所が、猿島郡八俣村だったことが送信所の名前の由来となっている。 翌1941(昭和16)年1月から海外向けのラジオ放送を開始している。 戦後は電電公社などの管轄を経て、1953(昭和28)年、国際電信電話株式会社(KDD)の発足に伴い、KDD八俣送信所となり、 2000(平成12)年、KDDI八俣送信所となった。 古河市東山田4428。KDDI八俣送信所の地図

KDDI八俣送信所 KDDI八俣送信所の桜並木 KDDI八俣送信所敷地内の道路が桜並木となっている。

KDDI八俣送信所の桜並木 KDDI八俣送信所の銀杏並木 KDDI八俣送信所敷地内の道路が銀杏並木となっている。

KDDI八俣送信所の銀杏並木 仁連天満社 祭神は菅原道真公。弘安年間(1280年頃)の創建という。永享年間(1430年頃)に兵火で焼失。 寛永年間(1630年頃)に再建された。1873(明治6)年、当時の幸島村村社。1992(平成4)年、社殿改築。10月25日大祭。 古河市仁連879。仁連天満社の地図

仁連天満社社殿 仁連天満社の桜 仁連天満社の境内に咲く桜。

仁連天満社の桜 日月神社 東牛谷 祭神は大日霊貴命、月読命。平安時代、平将門討伐の命を受けた藤原秀郷らはここを本陣と定め、錦旗をたて「天神地祇(てんじんちぎ)」 を祀り戦勝祈願したところという。討伐が成功したことから錦旗の「日月」を社名とし創建したとされる。 古河市東牛谷915。日月神社・東牛谷の地図

日月神社拝殿

日月神社本殿(左)、同じく鳥居(右) 大日神社 尾崎 1913(大正2)年、地区内にあった神明神社、八坂神社、香取神社など13の神社を合祀し大日神社とした。 祭神は大日霊貴命、また素戔嗚命(八坂神社)、経津主命(香取神社)など合祀前の神社の旧祭神を配祀している。 現在の社殿は1990(平成2)年の再建。 古河市尾崎1238。大日神社・尾崎の地図

大日神社社殿(左)、同じく扁額(右) 亀屋商事 旧飯島家住宅。本館、本館土蔵、本館旧食堂及び旧浴室、煉瓦倉庫が国登録文化財。 本館は木造2階建銅板葺一部亜鉛葺塔屋付。1935(昭和10)年の洋風建築。本館土蔵は土蔵造平屋建、本館と同じく1935(昭和10)年ごろの建築。 同じく本館旧食堂及び旧浴室は木造平屋建、1935(昭和10)年ごろの建築。また煉瓦倉庫は煉瓦造平屋建、建築時期は最も古く明治後期。 亀屋商事本館は、飯島製糸所本部として建築された古河市のシンボル的な建物。飯島製糸所は明治中期の創業で、古河市の近代化に大きな役割を果たした。 古河市雷電町1−78。亀屋商事の地図

亀屋商事本館 田中正造遺徳の碑 田中正造翁遺徳之賛碑。渡良瀬遊水地を見下ろす堤防上にある。 田中正造は、1841(天保12)年11月3日、現在の栃木県佐野市で生まれる。栃木県議会議員などを経て、第1回衆議院議員選挙で当選、国会議員となる。 6回当選。日本の公害の原点とされる足尾銅山鉱毒事件を国会で取り上げた。 1901(明治34)年10月、自ら議員を辞職。同年12月10日、東京・日比谷で、帝国議会から帰る明治天皇に鉱毒事件を直訴した。 その後、鉱毒事件は、政府が鉱毒を沈める遊水地を作ることで終結を図った。 そのため、谷中村が廃村されることになり、これに反対した田中正造は、最後まで谷中村に住み精力的に活動した。 1913(大正2)年9月4日没。 古河市は、谷中村周辺で最も大きな都市で、正造の支持者も多く、上京の際は古河駅を利用するなど、縁の多い土地となってる。 碑には、田中正造が明治天皇に直訴する姿が彫られている。2005(平成17)年10月建立された。 古河市西町。田中正造遺徳の碑の地図

田中正造遺徳の碑 一向寺 蓮池山無量院一向寺。時宗の寺。1276(建治2)年、一向上人俊聖の開山。 室町時代、古河公方の侍医などを務め「医聖」と称された医師、田代三喜の像がある。 古河市長谷町12−10。一向寺の地図

一向寺の本堂

一向寺の山門(左)、境内にある田代三喜像(右) 薬王寺の桜 東医山宝珠院薬王寺。天台宗。本尊は阿弥陀如来。境内に大きな桜がある。 古河市東山田652。薬王寺の地図

薬王寺の桜 萬福寺 中田山。真言宗豊山派。本尊は不動明王。中興開山は法印隆誉。観音堂があり十一面観世音菩薩が祀られており、葛飾坂東観音霊場になっている。 境内にある十六夜塔は、1712(正徳2)年8月16日、十六夜念仏講の四十人によって建立されたもの。 石製の塔には阿弥陀如来像が彫られている。十六夜念仏講は、毎月(旧暦)16日の夜、月の出を待って念仏を唱え、 その後飲食などを行ったものという。古河市指定文化財。 葛飾坂東観音霊場第7番札所。詳細は葛飾坂東観音霊場へ。 古河市中田1040。萬福寺の地図

萬福寺の観音堂

萬福寺の本堂(左)、中央が十六夜塔(右) 虚空蔵院 古河虚空蔵菩薩。鳳桐寺別院星湖山虚空蔵院。日蓮宗。本尊は虚空蔵菩薩。「古河の虚空蔵様」として近隣の信仰を集めている。 文安年間(1444〜49年)、本尊の虚空蔵菩薩が当時あった広福寺境内に祀られた。 その後、古河公方の時代に公方館の鬼門除けとして現在地に移転。境内には延命地蔵尊や富士山浅間神社など神社も祀られている。 茨城百八地蔵尊霊場第47番札所。水子地蔵尊。 霊場詳細は茨城百八地蔵尊霊場まで。 古河市鴻巣。虚空蔵院の地図

虚空蔵院本堂(左)、虚空蔵院山門(右)

延命地蔵尊(左)、富士山浅間神社(右) 虚空蔵院の枝垂桜 虚空蔵院奥、古河総合公園との境付近に大きな枝垂桜がある。

虚空蔵院の枝垂桜 下宮八幡宮 現在は渡良瀬遊水地になっている旧谷中村字下宮の守護神として祀られていた。境内には、下宮八幡宮、津島牛頭天王、稲荷神社の3社が祀られている。 正面に八幡宮、左手に津島牛頭天王、右手に稲荷神社がある。 下宮八幡宮は、鎌倉市(神奈川県)の鶴岡八幡宮から、津島牛頭天王は、津島市(愛知県)の津島神社から、いずれも天文年間(1532〜55年)に、同地区の守護神として勧請、創建した。 社殿は1878(明治11)年に改築、1913(大正2)年、現在地に移された。1993(平成5)年、改築。 古河市宮前町。下宮八幡宮の地図

下宮八幡宮全景(左)、八幡宮社殿(右)

牛頭天王(左)、稲荷神社(右) 四季の径の桜並木 四季の径は、古河駅を挟んで南北にあり、桜並木となっている。 古河市。四季の径の地図

四季の径、古河駅南側の桜並木 古河第三小学校の桜 小学校の入口が桜並木となっている。また、桜並木近くに歩道橋があり、そこから見ることもできる。 古河市旭町。古河第三小学校の地図

歩道橋から見た古河第三小学校の桜 三杉中央公園の桜 公園に蛸の形をした遊具があることから「タコ公園」として知られる住宅街の公園。 多くの桜がある。 古河市三杉町。三杉中央公園の地図

三杉中央公園の桜 三角公園の桜 商店街の中の公園。桜の古木がある。 古河市。三角公園の地図

三角公園の桜 欅公園の桜 住宅街にある小さな公園。 古河市静町。欅公園の地図

欅公園の桜 さくら公園の桜 公園の中に桜並木がある。 古河市久能。さくら公園の地図

さくら公園の桜並木 桃ヶ里公園の桜 住宅街にある公園。 古河市緑町。桃ヶ里公園の地図

桃ヶ里公園の桜 みどりヶ丘ふれあいの家の桜 桜の古木が多くある。 古河市緑町。みどりヶ丘ふれあいの家の地図

みどりヶ丘ふれあいの家の桜 円能寺の桜 観音堂の周囲に咲く桜。 古河市五部。円能寺の地図

円能寺の桜 満福寺の桜 本堂前に大きな桜がある。また山門前に枝垂桜がある。 古河市尾崎。満福寺の地図

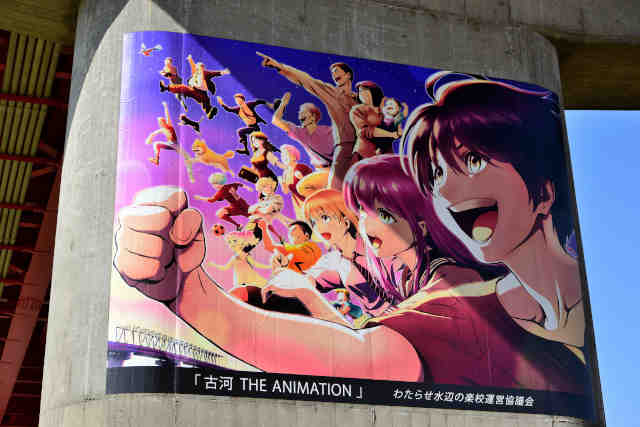

満福寺の桜 小京都 古河市は、北関東の小京都と呼ばれる。茨城県で唯一、全国京都会議に加盟している。 全国京都会議は、1985(昭和60)年、全国の小京都と呼ばれている市町や京都ゆかりの市町、それに京都市が集まって出来た。 加盟条件は、京都に似た自然と景観、京都との歴史的なつながり、伝統的な産業と芸能があること、の3つの要件の1つ以上に合致することなど。 まくらがの里散歩道 まくらがの里散歩道は、忘れられた文化財や史跡など、古河の歴史的施設を巡り「歴史のまち古河」を再発見し、郷土の歴史を見直そうと設置された。 古河公方コース、江戸文化コース、旧日光街道コースの3つのコースがある。 スタンプラリーも行われており、スタンプ帳は古河市役所古河庁舎教育委員会文化課、古河歴史博物館などで販売している。 古河公方コース50円、江戸文化、旧日光街道の両コースが100円。 古河公方コースは、尊勝院、神宮寺、満福寺、長谷観音、一向寺、永仙院跡、松月院御所塚、徳源院跡、子安地蔵、古河公方跡、八幡神社の11カ所。 江戸文化コースは、西光寺、正麟寺、本成寺、雀神社、永井寺、頼政神社、河口信任邸跡、盈科堂跡、正定寺、福寿稲荷神社、 隆岩寺、古河城出城跡、福法寺、土蔵造りの街並み、古河宿道標、大聖院、鮭延寺の17カ所。 旧日光街道コースは、房川渡、中田宿、鶴峯八幡神社、光了寺、松並木跡、一里塚、原町木戸跡、御茶屋口跡、古河藩使者取次所跡、 高札場跡本陣跡、脇本陣跡、横町、枡形跡、野木神社の14カ所。 古河 THE ANIMATION 古河市出身でアニメ「進撃の巨人」のキャラクターデザインなどで知られるアニメーターの浅野恭司氏による書下ろしの巨大イラスト。 渡良瀬川に架かる三国橋の橋脚に描かれており、大きさは縦3m、横4m。イラストのタイトルが「古河 THE ANIMATION」で、 キャラクター化されたさまざまな職業の古河市民が未来ぬ向かって進む姿が表現されている。 古河市。古河 THE ANIMATIONの地図

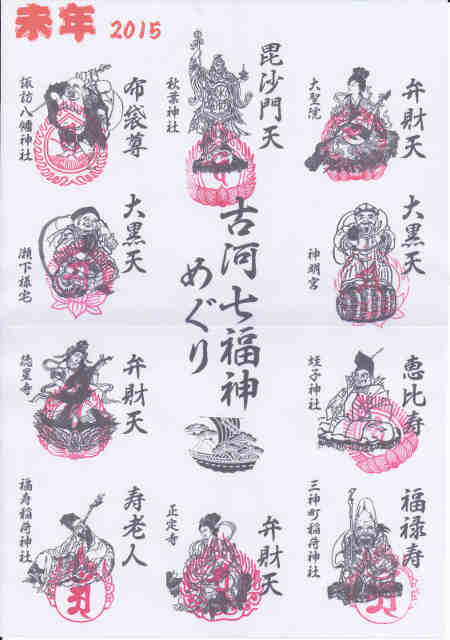

古河 THE ANIMATION(左)、三国橋の橋脚(右) 古河七福神 古河市内にある10カ所(大黒天が2カ所、弁財天が3カ所ある)を巡る。 全長約4.5km、約2時間。「7000歩で回れる」がキャッチフレーズ。 毎年1月に七福神巡りのイベントが実施されている。 イベントの時以外でも七福神巡りは可能。朱印を押す台紙をまちかど再生ひろばなどで販売しており、 各所に置かれている朱印を自分で押しながら七福神巡りができる。

朱印が押された七福神台紙 神明宮大黒天 1877(明治10)年、現在地に移転した。 古河市本町2−12−37。神明宮の地図

神明宮 蛭子神社恵比寿 1814(文化11)年創建。1912(明治45)年、現在地に移転。祭神は蛭子命(ひるこのみこと)。 扁額には「西宮大神」とある。 古河市中央町3−9−1。蛭子神社の地図

蛭子神社 秋葉神社毘沙門天 1845(弘化2)年、武州(埼玉県)北足立郡の秋葉神社、及び駿州(静岡県)の秋葉三尺坊大権現から勧請。 明治時代に入り現在地に移転。1943(昭和18)年11月27日、埼玉県の秋葉神社から改めて分霊を勧請した。 古河市本町2−2−14。秋葉神社の地図

秋葉神社 三神町稲荷神社福禄寿 旧町名の三神町は、古河城諏訪曲輪にあった諏訪八幡神社、大工町の蛭子神社、そしてこの稲荷神社から。 古河市中央町3−7−3。三神稲荷神社の地図

三神稲荷神社 福寿稲荷神社寿老人 古河市中央町1−7−4。福寿稲荷神社の地図

福寿稲荷神社 諏訪八幡宮布袋尊 古河城諏訪曲輪の場所にあったが、土井利勝によって1636(寛永13)年に現在地に移転した。参道に招福八幡水がある。 古河市本町1−3−49。諏訪八幡宮の地図

諏訪八幡宮(左)、招福八幡水(右) 大聖院弁財天 山門前の三王宮に弁財天が合祀されている。山王宮には、観音、地蔵、弁天が祀られていることからこの名がある。上記参照。 古河市本町2−4−18。大聖院の地図

三王宮 正定寺弁財天 本堂脇に弁天堂がある。上記参照。 古河市大手町7−1。正定寺の地図

弁天堂 徳星寺弁財天 土井利重公建立の千手観音堂がある。上記参照。 古河市横山町3−3−58。徳星寺の地図

千手観音堂 瀬下様宅大黒天 個人宅に祀られている大黒様。参拝は家の人に一声かけてから。 古河市松並1−4。瀬下様宅の地図

瀬下様宅に祀られている大黒様 福寿稲荷神社の桜 境内に多くの桜がある。 古河市中央町1−7−4。福寿稲荷神社の地図

福寿稲荷神社の桜 渡良瀬遊水地 明治時代に起きた日本公害の原点といわれる「足尾銅山鉱毒事件」による鉱毒を沈殿させ被害拡大の防止を図ることを目的に渡良瀬川下流に作られた遊水地。 渡良瀬川、思川、巴波川の3つの川が合流する地点に作られている。茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県の4県にまたがる約33平方km。山手線の内側の半分ほどの面積がある。 ほとんどが栃木県藤岡町に属する。古河市の部分には、ゴルフ場が造成されている。 渡良瀬川の右岸側にある人造の湖・谷中湖(渡良瀬貯水池)以外、洪水時以外は水が無く、若干の樹木があるもののほとんどが葦原で覆われている。 谷中湖周辺を第1調節池、思川と巴波川に挟まれた地区を第2調整池、渡良瀬川と巴波川に挟まれた地区を第3調整池という。 花火大会やマラソン大会など、多くのスポーツイベントやリクリエーションイベントが開催されている。 また谷中湖ではマリンスポーツが盛ん。自然が豊富なため、野鳥をはじめとする生態系が豊かで、バードウオッチングなどに訪れる人も多い。 谷中湖は、上空から見るとハート型の湖。湖は道路を兼ねた堤防で3つに仕切られており、谷中ブロック、北ブロック、南ブロックからなる。 湖の中心部には中の島公園があり、野鳥観察台などがある。貴重な湿地としてラムサール条約に登録されている。 古河市、栃木県。渡良瀬遊水地の地図

埼玉県の北川辺スポーツ遊学館展望スペースから渡良瀬遊水地を望む。奥に見えるのが筑波山(左)、谷中湖(右)

中の島公園(左)、中の島公園にある野鳥観察台(右)

ウォッチングタワー(左)、遊水地内のを流れる渡良瀬川(右) 渡良瀬貯水池の干し上げ 渡良瀬遊水地の人造湖・谷中湖(渡良瀬貯水池)の水のカビ臭対策などを目的に冬期(2月中旬から3月中旬)に実施されている。 谷中湖は利根川上流のダム群と連携し、首都圏へ水を供給する水がめの役割を果たしている。 しかし谷中湖の運用を開始した1990(平成2)年以降、アオコなど悪臭の原因となる植物プランクトンが発生、水質が悪化していた。 このため、谷中湖の放流水が原因とみられるカビ臭が下流の浄水場で確認されたためさまざまな水質保全対策が行われていた。 干し上げはその一環で、2004(平成16)年度から実施されている。 湖の水を抜いて湖底の泥に日光をあてて乾燥させ、カビ臭の原因物質となる植物プランクトンの増殖を抑える。 また干し上げでも水面は約20%ほど残し魚類、貝類、鳥類の生息に配慮しているという。

干し上げで湖底が露出した谷中湖 渡良瀬遊水地のコウノトリ 渡良瀬遊水地は野鳥の宝庫であり、国の特別天然記念物に指定されているコウノトリが見られる。 2020(令和2)年、人工巣塔でコウノトリの屋外繁殖が確認された。 コウノトリは、コウノトリ目コウノトリ科コウノトリ属に分類され、東アジアに生息する鳥。 日本では野生種が絶滅しており、人工繁殖を行い、野生へ戻す保護活動が全国で行われている。 また屋外の自然繁殖の試みも行われており人工巣塔もその一環。 渡良瀬遊水地周辺では2014(平成26)年ごろからコウノトリの飛来が見られ、2017(平成29)年にはその後定住した 千葉県野田市生まれのオスのコウノトリ「ひかる」が飛来。このため2018(平成30)年2月23日、遊水地内に人工巣塔を設置していた。 2020(令和2)年、徳島県鳴門市生まれのメスのコウノトリ「歌」が飛来し、同年3月22日、ひかるとペアになっていることをが確認された。 同年4月、抱卵確認、同年6月、雛の誕生を確認した。屋外繁殖は東日本初で生まれたのはオスとメスの2羽。 同年7月26日には渡良瀬遊水地生まれのこの2羽に、メスが「ゆう」、オスが「わたる」と命名された。 栃木県小山市下生井。渡良瀬遊水地人工巣塔の地図

2羽の雛に餌を与える親 渡良瀬遊水地ヨシ焼き 渡良瀬遊水地のヨシ焼きは、ヨシに寄生する害虫の駆除や野火による火災によって周辺家屋へ類焼することの防止、 そして貴重な湿地環境の保全を最大目的として毎年3月下旬に実施されている。周辺では春の訪れを告げる風物詩として知られる。 遊水地の半分占めるヨシ原約1500haが対象で、地元の住民など約500人が火入れ作業に当たる。ヨシ原には事前の安全対策として延焼防止帯が設けられるなどしているほか、 遊水地全域を対象に前日の夕方から立ち入り禁止となる。 なお、風向きや上昇気流などの影響で灰や煙が広範囲にわたり飛散、庭や屋根へ降灰する可能性があり、周辺住民に向けて洗濯物や窓の開閉には十分注意するよう呼び掛けている。

渡良瀬遊水地のヨシ焼き

copyright © 2007-2026 つくば新聞 by tsukubapress.com all rights reserved.

|